語彙力を鍛えるには?現役ライターおすすめのトレーニング法と言葉選びのコツを解説|東京のWEB制作会社・ホームページ制作会社|株式会社GIG

BLOG

ブログ

語彙力を鍛えるには?現役ライターおすすめのトレーニング法と言葉選びのコツを解説

2025-09-26 制作・開発

こんにちは、GIGで記事制作を担当している熊澤です。ライター歴7年。これまでに200本以上の記事制作を担当し、読者に届く文章づくりを追求しています!

企画書やメール、記事の執筆など、ビジネスの現場では「言葉で伝える力」が求められる場面が少なくありません。

一方で、「毎回、同じ表現ばかりになってしまう」「伝わりにくいと言われたけれど、どう直せばいいかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

ただ、語彙力はセンスではなく、日々の積み重ねで伸ばせると感じています。今回は、現場での悩みを解決するために実践している語彙力トレーニングを、具体的なステップに分けてご紹介します。発信の質を高めたい方や、伝わる表現を模索している方の参考になれば幸いです。

熊澤 南(くまざわ みなみ):大学時代は文学部社会学を専攻。卒業後、民間企業の人事部で採用・教育に携わる。2017年よりライター業を開始し、フリーランスとしても活動。2024年に株式会社GIGへジョイン。現在はマーケティング事業部に所属し、取材や導入事例記事などのコンテンツ制作を担当する。

なぜ語彙力が必要?どんな効果がある?

語彙力が必要な理由は、言葉の選び方が的確だと、伝えたい内容をより正確にわかりやすく届けられるからです。

たとえば、ビジネスシーンで以下のような文章を見かけた経験はありませんか?

社内イベントはとてもいい雰囲気で、みんな楽しそうにしていました。

悪くはありませんが、どこかぼんやりしていて、具体的なイメージがわきません。では、語彙を少し工夫して書き直すとどうなるでしょうか?

社内イベントは、笑い声と拍手が飛び交い、社長と社員がステージで手拍子を合わせるほど活気にあふれていました。

その場の温度や人の動きまで伝わる文章に変わりましたよね。修正後の文章は、以下を意識して言葉を選んでいます。

・とてもいい雰囲気→笑い声と拍手が飛び交い

・みんな→社長と社員

・楽しそう→ステージで手拍子を合わせるほど活気にあふれて

このように、簡単な言葉で済ませず、伝えたい内容にふさわしい語彙を選ぶと、文章の印象は大きく引き上げられます。

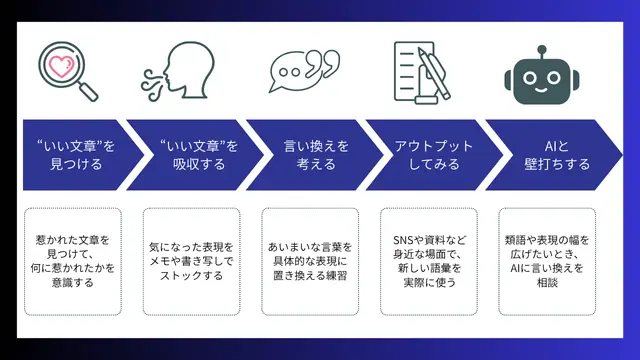

語彙力を高める・上げるには?今日から始められる5つのSTEP

「語彙力を鍛える」と聞くと、少し構えてしまうかもしれません。でも、言葉は日々使うもの。考え方を少し変えるだけで、言葉の選び方にも変化が出てきます。

ここでは、語彙力を育てるための方法を5つのステップでご紹介します。

STEP1|自分にとっての「いい文章」を見つける

語彙力を高めるためには、まず「自分にとっての“いい”文章とは何か」を明らかにすることが重要です。しかし、“いい文章”の定義は感覚的な部分も多く、言語化するのは難しいと感じる方もいるかもしれません。

そんなときは、次のような視点をもってみましょう。“いい文章”が見つかるトリガーになるはずです。

・いつもは流し読みするのに、最後まで読んだ記事

・読んだあと、誰かに共有したくなった言葉

・難しい内容なのに、一読で理解できた構成

こうした感覚をキャッチしておくと、自分がどんな語彙や構成に心が動くのかが見えてきます。

STEP2|「いい」と感じた表現は、まず吸収する

語彙力を高めたいとき、いきなり自己流で書き始めるのは、効率的とはいえません。表現の引き出しが少ない段階では、言葉に詰まり、思うように進まず、途中で投げ出したくなるからです。

そこでまずは「いい」と感じた語彙や表現のストックから始めましょう。メモ帳やスマートフォン、業務ノートなど、手に取りやすいツールで構いません。

余裕があるときは、気になった文章を書き写したり、音読してみるのもおすすめです。手や声を使うことで、読むだけでは気づきにくい語彙の選び方や構成の工夫に意識が向くようになります。

STEP3|「言い換えの練習」をする

いい文章を見つけて吸収したら、次は自分の言葉に目を向けます。文章や口語のなかで、使いがちな言葉や、意味があいまいな表現を見つけてみましょう。

便利な言葉ほど、具体性に欠けて伝わりにくくなりがちです。まずは、以下の表を活用して、「使いがちだけど、具体性に欠ける言葉」を別の表現に置き換える練習をするのがおすすめです。

| 表現 | 言い換えの例 | ヒント |

|---|---|---|

| おいしい | コクがある/香ばしい/素材の味が引き立っている | 五感で伝える |

| わかりやすい | 要点が整理されている/構成が明快 | どこがどうわかりやすいのか |

| すごい | 想定以上の反響/完成度が高い | 程度・成果・印象などの観点で具体化する |

| 当時 | 2019年春/入社1年目/災害直後 | 時期や背景を明確にする |

| ちゃんと | 期限内に提出した/手順通りに進めた | 行動を具体化する |

| たいへんだった | 修正を何度も繰り返した/予定より1週間延びた | 苦労の中身を示す |

| 盛り上がった | 拍手が起きた/全員が笑っていた | 状況の描写に変える |

言葉を置き換えると、読み手の理解度も印象も変わります。

STEP4|アウトプットしてみる

語彙の引き出しは、実際に使ってこそ身につきます。覚えた表現や言い回しを、自分の言葉としてどう活かすか。ここからが語彙力の本番です。

以下のような身近な場面から、少しずつ試してみましょう。

・SNSやブログの投稿で、いつもと違う語感やトーンに挑戦する

・スライド資料の見出しを、一言で内容が伝わるように要約する

・社内チャットやメールで、「ありがとうございます」「助かります」などの定型表現に一言添えてみる

実際に使い続けると、自分に合った言葉や言い換えのバリエーションが増えていくはずです。

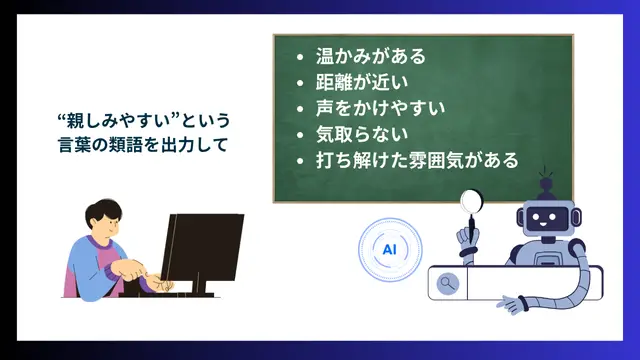

STEP5|生成AIに聞いてみる

語彙のバリエーションを広げたいとき、検索や辞書だけでなく、生成AIを活用する方法もあります。

たとえば「“親しみやすい”という言葉の類語を出力して」と入力(プロンプト)すると、次のような表現が提案されます。

・温かみがある

・距離が近い

・声をかけやすい

・気取らない

・打ち解けた雰囲気がある

このように、ニュアンスの異なる言い換え表現を一度に確認できるのが生成AIの特長です。発想の幅を広げたいときのヒントにしてみてください。

現役ライターがやっている語彙力の鍛え方

ここからは、ライター歴7年の私が実践している語彙力の鍛え方を紹介します。

本を読む

語彙を磨く王道の方法が読書です。本の魅力は、文脈のなかで言葉に触れられること。辞書で単語を調べるだけでは得られない、「どう使われているか」「どんな場面に合うのか」といった肌感覚が身につきます。

また、似た意味の言葉や関連ワードにも出会いやすく、語彙のネットワークが広がる感覚も得られます。

| 元の語彙 | 情景での表現 | 比喩表現 | 感情の強調 | 動作を交えた表現 |

|---|---|---|---|---|

| 悲しい | 涙が止まらない | 心にぽっかり穴があく | どうしようもなく切ない | 声が震える |

| 速い | 一瞬で通り過ぎる | 音もなく駆け抜ける | あっという間だった | 風のように駆け抜ける |

| 疲れた | 頭がぼんやりする | 電池が切れたみたい | 何も考えたくない | ソファに沈み込む |

音声チャンネルを聴く

話し言葉ならではの語彙やテンポ感を身につけるには、VoicyやPodcastなどの音声メディアもおすすめです。

ナレーションや原稿とは異なり、リアルな会話には独特の言い回しや省略表現、空気を読むような言葉選びが多く含まれます。こうした語彙に日常的に触れると、自然な文章のリズムや柔らかさが身につきやすくなります。

「ビジネス系チャンネル」や「ライフスタイルや子育てに関する雑談系Podcast」など、執筆する記事のジャンルごとに聞き分けると、メディアに合った語感が磨かれます。

SNSをチェック

語彙を広げたいと考えるなら、SNSは貴重な観察の場です。とくに、toCメディアや趣味系のコンテンツを運営している場合、ユーザーのリアルな言葉づかいに目を向けてみると、表現のヒントが見つかる場合もあります。

SNS上には、生活者(=読者)の感覚がそのまま言葉になって現れています。たとえば、

・ガチ勢:本気で取り組む人

・メロい:感情が高ぶるような、心に刺さる感じ

・秒で◯◯:すぐに/瞬時に◯◯した

こうした語彙を拾い、自社メディアのトーンや文脈に合わせて活かすことで、読者との距離感を縮めやすくなります。

語彙力は、日常のなかで鍛えられる

語彙力は、一朝一夕で身につくものではありません。読書や音声で言葉に触れること、SNSや社内の投稿に敏感になること……。こうした小さな積み重ねにより、言葉の引き出しが増えていきます。

最近では生成AIと壁打ちしながら言葉を探すケースも増えていますが、かえって正解が見えにくくなる場面もあります。そんなときは、プロにまかせるのも選択肢です。

GIGでは、豊富な語彙を強みに、オウンドメディアのライティングから編集、運用までを幅広くサポートしています。表現に行き詰まったときや、読者に意図が伝わっていないと感じたときは、お気軽にご相談ください。

■株式会社GIG

お問い合わせはこちら

採用応募はこちら(GIG採用サイト)

採用応募はこちら(Wantedly)

WebやDXの課題、無料コンサル受付中!

GIG BLOG編集部

株式会社GIGのメンバーによって構成される編集部。GIG社員のインタビューや、GIGで行われたイベントのレポート、その他GIGにかかわるさまざまな情報をお届けします。