インタビューが上手い人の特徴とは?相手の本音を引き出す質問術をこっそり教えます|東京のWEB制作会社・ホームページ制作会社|株式会社GIG

BLOG

ブログ

インタビューが上手い人の特徴とは?相手の本音を引き出す質問術をこっそり教えます

2025-10-29 制作・開発

こんにちは、GIGで記事制作を担当している熊澤です。ライター歴7年。これまでに200本以上の記事制作を担当し、読者に届く文章づくりを追求しています!

インタビュー中、沈黙が続いて気まずくなったり、話が広がらずに思うような答えを得られなかったりした経験はありませんか?限られた時間で質問を整理しながら、相手の魅力を引き出すのは意外と難しいものです。

そこで今回は、インタビューが上手い人の特徴と、話を引き出すコツを紹介します。「インタビューがうまくいかない」「もっと深掘りしたい」と感じている人は、ぜひ参考にしてみてください!

熊澤 南(くまざわ みなみ):大学時代は文学部社会学を専攻。卒業後、民間企業の人事部で採用・教育に携わる。2017年よりライター業を開始し、フリーランスとしても活動。2024年に株式会社GIGへジョイン。現在はマーケティング事業部に所属し、取材や導入事例記事などのコンテンツ制作を担当する。

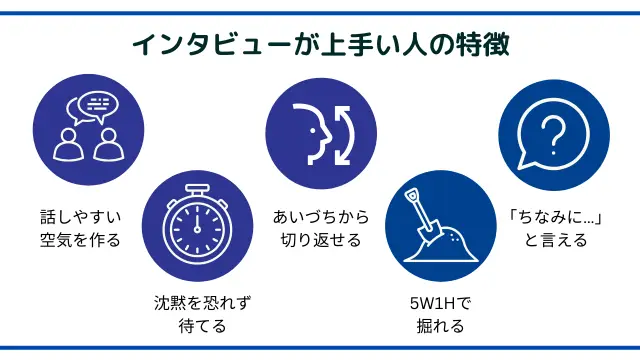

「インタビューが上手い人」ってどんな人?

インタビューが上手い人には、単に質問をするだけでなく、相手の緊張をほぐしたり、心地よいあいづちで会話を引き出したり。取材対象の方が「もっと話したくなる」と思わせるような、共通する特徴があるんです。

話しやすい空気を作る人

インタビューの雰囲気は、最初の数分で決まります。とくに、インタビューに慣れていない方や外部に向けて話す機会が少ない職種の社員が取材対象の場合、「うまく話せるかな」と不安を感じています。だからこそ、まずは相手の緊張をほぐすことを優先しましょう。

たとえば、録音を始める前に「お話しいただいた内容は、記事の公開前に確認いただき、修正できますよ」と伝えると、相手の表情が和らぎます。また、「生配信ではないので、ざっくばらんに話してくださいね」と一言添えるだけでも、気負いが取れてリラックスした雰囲気になりやすいです。

沈黙を恐れず待てる人

インタビュー中に訪れる沈黙が怖くて、つい次の質問を急いでしまうことがあるかもしれません。でも、本当に深い話が出るのは、その沈黙のあとだったりします。沈黙には「考える沈黙」と「迷う沈黙」の2種類があり、インタビューが上手い人はこの違いを見きわめるのが得意です。

「考える沈黙」は、相手が言葉を選びながら話そうとしているとき。ここで急かさずに待つと、より本音に近い言葉が引き出せます。一方「迷う沈黙」は、質問があいまいで、相手が答えに迷っているときに生まれます。

沈黙したとき以下のサインが見えたら、じっと待つのが正解です。

・相手の視線が上を向く

・口を開きかける

・手を動かす など

余計な言葉を挟まずに待てると、相手の本当に伝えたいことが引き出せるようになります。

あいづちから切り返せる人

相手の話に対して「あいづちを打たなきゃ!」と思うほど、「なるほど」「すごい」といった定型的な受け答えが増えてしまいますよね。しかし、インタビューが上手い人は、相手の言葉を一度受け止めたうえで、もう一歩踏み込んだあいづちを入れています。

たとえば、「〇〇のプロジェクトは、本当に大変でした」と言われたら、「ご苦労の背景には、△△の影響が大きかったのでしょうか?」と具体的に返す。また、「時間を要したということは、××だったのでは?」と仮説を交えると、相手も「そうなんです、じつは......」と、さらに深い話をしてくれることがあります。

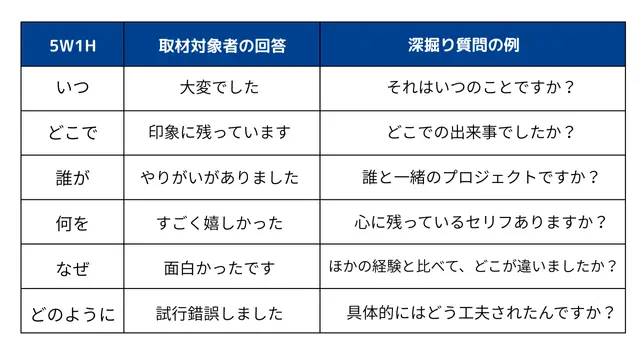

5W1Hで掘れる人

相手の会話を詳しく聞くために「なぜ?」を繰り返すと、相手の考えの本質に迫れると言われます。でも、「『なぜ』ばかりだと、詰められているようで話しづらい」と感じる人もいますよね。

そんなときにインタビューが上手い人が使っているのが、小中学生のころに習った、あの「5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)」です。これを意識すると、情景や心情が引き出され、話が広がりやすくなります。

【5W1Hを使った深掘りの例】

会話の基本とも言われる、5W1H。少し意識するだけでも話に展開が生まれ、相手も語りやすくなります。

会話の基本とも言われる、5W1H。少し意識するだけでも話に展開が生まれ、相手も語りやすくなります。

「ちなみに......」と言える人

インタビューの台本は大切ですが、頼りすぎると予定調和になり、記事にしたときに「思ったより薄い」と感じることもあります。そんな場面を避けるために、インタビューが上手い人は「ちなみに」「個人的に気になるんですが」などの一言を添えて、会話を広げています。

「ちなみに」などの脱線に見える問いをためらう方もいるかもしれませんが、心配はいりません。そうした一言がきっかけで、他では語られていないエピソードや思わぬこぼれ話が引き出せることもあるんです。台本通りに進めるより、会話のキャッチボールを意識すると、内容に深みが出ます。

インタビューが上手い人がする最初の質問とは?

最初にする質問として最適なのは、取材対象者が話しやすい質問です。過去の経験や事実をもとに話せる内容を最初に聞くと、相手も答えやすく、緊張が和らぐきっかけになります。

たとえば「入社するまでのご経歴を簡単に教えていただけますか?」といった自己紹介から入るのは、よく使われる方法のひとつです。「緊張されていると思うので発声練習として、現在のお仕事について教えてください」と話し始めるインタビュアーもいます。

一方で、経営者や著名人など、すでにプロフィールが広く知られている方に対しては、その限りではありません。また、限られた時間で本題を深掘りしたい場合もあるでしょう。そんなときは、軽くアイスブレイクを挟んだうえで、冒頭からテーマに直結する質問を投げかけるのも、状況に応じた進め方としておすすめです。

インタビューが上手い人になろう!3つのコツ

インタビューは、ちょっとした工夫で相手の話をぐっと引き出しやすくなります。ここでは、すぐに実践できる3つのコツを紹介します。

「はい・いいえ」で終わらないオープンクエスチョン

「はい」「いいえ」で終わる質問ばかり繰り返してしまうと、話が広がらず、相手の本音や背景を引き出しにくくなります。そこで意識したいのが、オープンクエスチョンです。答えがひとつに絞られない質問を投げかけると、考え方や付随した経験まで聞き出すことができます。

以下に、よくあるクローズドな質問と、それをオープンクエスチョンに言い換えた例をまとめました。質問の意図ごとにアレンジしてあるので、インタビュー時の参考にしてみてください。

| ✕ クローズドな質問 | 〇 オープンな質問 | ポイント |

|---|---|---|

| このプロジェクト、うまくいきましたか? | このプロジェクトが成功した要因は何でしょうか? | 結果ではなく、背景や原因まで膨らませる |

| やってみて大変でしたか? | やってみて、どの部分が一番大変でしたか? | 具体的な場面を引き出す |

| 楽しかったですか? | どんなときに楽しいと感じましたか? | 感情の背景や場面の描写を掘る |

| それはあなたの役割ですか? | どんな立場・役割を担っていたのですか? | 役割を通じたストーリーや責任感を聞き出す |

「どう質問するか」よりも、「どんなふうに話を聞きたいか」を意識すると、問いのかたちも変わってくるはずです。

自分がワクワクしていることを伝える

「面白いですね」「それは意外でした!」といった素直なリアクションは、相手の「もっと話してみようかな」という気持ちを引き出すきっかけになります。

とくにオンラインインタビューでは、対面よりも表情や声のトーンが伝わりづらいため、少し大げさなくらいの反応が相手に安心感を与えます。

また、集中して話を聞いていると、つい口角が下がって険しい表情になってしまうことも。自分では真剣なつもりでも、相手から見ると「自分の話、ダメなのかな……?」と思われかねないので、意識的に口角を上げてやわらかな顔つきを心がけましょう。

なにより事前準備をしっかりと

インタビューをスムーズに進めるには、事前の情報収集が欠かせません。たとえば、採用インタビューで自社の社員を取材する場合は、業務内容や経歴、入社の経緯などをあらかじめ把握しておくと、会話の流れがつかみやすくなります。

自社サービスのユーザーを導入事例として取材する場合も同様です。どのようにサービスを活用しているのか、導入前にどんな課題を抱えていたのかなど、背景を事前に調べておくと、インタビュー当日により具体的なやり取りがしやすくなります。

なお、過去にもインタビューに登場している社員や担当者に話を聞くときは、同じ質問を繰り返すのは避けましょう。視点を少し変えた質問を用意しておくと、新たなエピソードが引き出せる可能性が高まります。

深掘りできるインタビューを目指して

インタビューが上手い人は、ただ質問を並べるのではなく、相手との会話を楽しみながら、場の空気を読みつつやり取りを深めています。

GIGでは、インタビュー記事の企画設計から取材の進行、記事化まで、コンテンツ制作を支援しています。「もっと話を引き出せるようになりたい」「読みごたえのある記事に仕上げたい」と感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

■株式会社GIG

お問い合わせはこちら

採用応募はこちら(GIG採用サイト)

採用応募はこちら(Wantedly)

WebやDXの課題、無料コンサル受付中!

熊澤 南

大学時代は文学部社会学を専攻。卒業後、民間企業の人事部で採用・教育に携わる。2017年よりライター業を開始し、フリーランスとしても活動。2024年に株式会社GIGへジョイン。現在はマーケティング事業部に所属し、取材や導入事例記事などのコンテンツ制作を担当する。