仮想サーバーの構築方法とは? 物理サーバーとの違いをエンジニアが解説|東京のWEB制作会社・ホームページ制作会社|株式会社GIG

BLOG

ブログ

仮想サーバーの構築方法とは? 物理サーバーとの違いをエンジニアが解説

2022-07-16 制作・開発

サーバー仮想化技術は昔からありますが、クラウドサービスやIoTの影響からか、近年は仮想サーバーへの関心が高まっていると感じます。

サーバー台数を増やすことなく新しいサーバーを構築でき、サーバー運用コストを抑えることもできる仮想サーバーは、企業にとってはありがたい存在です。

ですが、「なんとなく仮想サーバーのことは聞いたことあるけど、どのようなものなのかを把握しきれていない」という方も多いかと思います。そこで今回は、仮想サーバーのキホンやメリット・デメリット、構築方法などを解説していきます。

弊社GIGでは仮想サーバーの構築支援も行なっており、幅広い範囲のセキュリティ対策やサーバー保守の実現が可能です。仮想サーバーの構築についてお悩みなら、お気軽にご相談ください。

■実績紹介

■お問い合わせはこちら

仮想サーバーとは?

基本的に、サーバーは1台につき1つのOSをインストールして利用します。高負荷なアプリケーションにも耐えられるよう、サーバーに使用されるCPUやメモリ、ストレージなどのリソースは、ある程度の余裕を持って搭載されています。

サーバーを準備する目的はさまざまですが、サーバーのリソースをすべて使うほど高負荷な運用を常に行うことは滅多にありません。立派な物理サーバーが複数あっても、蓋を開けてみれば、「CPU稼働率は全台ともほんのちょっとだけ」というケースも。

この使用していない物理サーバーの余ったリソースを有効活用するために生まれたのが、「仮想サーバー」です。

つまり、仮想サーバーとは、サーバーの余ったリソースを使って、サーバー内に構築された複数の仮想的なサーバーを指します。これにより1台のサーバー内で複数のOSを稼働させることができ、それぞれを独立した別の用途に使えるようになります。

仮想サーバーと物理サーバーは何が違う?

仮想化されたサーバーを「仮想サーバー」と呼ぶのに対し、物理的なハードウェアをベースに構築されたサーバーを「物理サーバー」と呼ぶのが一般的です。違いを分かりやすくまとめると、以下のようになります。

- 物理サーバー:CPUやメモリ、ストレージなど「ハードウェアリソース」を所有するサーバー

- 仮想サーバー:物理サーバーのハードウェアを利用した仮想的な「サーバーソフトウェア」

つまり、仮想サーバーと物理サーバーの大きな違いは、「物理的なハードウェアリソースを持つかどうか」です。

サーバー仮想化に使われる手法

サーバー仮想化には、大きく分けて2つの手法が使われています。

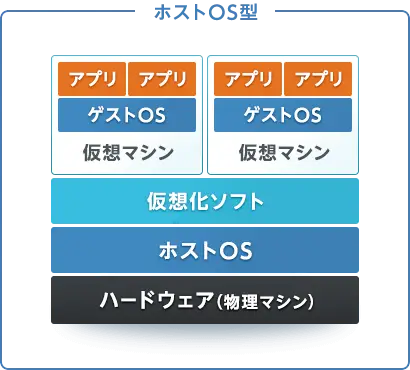

手法1. ホストOS型

▲出典:GMOクラウド

▲出典:GMOクラウド

ホストOS型とは、WindowsやLinuxなどのOSがインストールされている物理サーバー上で、仮想化ソフトウェアをインストールして仮想サーバーを構築する手法のことを指します。

物理サーバーにインストールされたOSをホストOS、仮想サーバー上で動くOSをゲストOSと呼ぶこともあります。

アプリケーションをインストールする感覚で仮想サーバーを構築できる反面、物理・仮想2つのOSを同時に動かすため、処理速度はどうしても遅くなります。

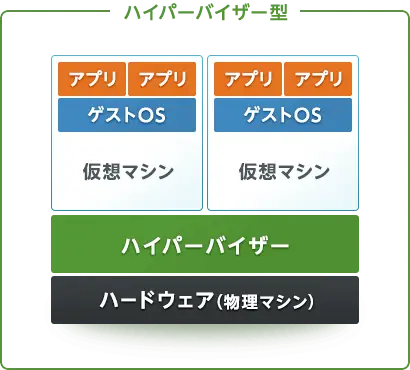

手法2. ハイパーバイザー型

▲出典:GMOクラウド

▲出典:GMOクラウド

ハイパーバイザー型とは、ハードウェアに直接仮想化ソフトウェアをインストールして仮想サーバーを構築する手法のことを指します。

ホストOS、ゲストOSといった隔たりがなくなり、ハードウェアを直接制御することができるため、仮想サーバーの速度低下を最小限に抑えることができます。

しかし、ハイパーバイザー型に対応しているサーバーを用意する必要があり、既存のサーバーに設置できないケースもありますので注意が必要です。

仮想サーバーを使うメリット

ここからは、仮想サーバーを使うメリットについて確認していきます。

メリット1. 拡張性や可用性を高められる

物理的なリソースが許す限り、仮想サーバーは何台でも構築できます。一時的にサーバー増強が必要になった際は、仮想サーバーに割り当てるリソースを増やしてスペックを増強することや、仮想サーバーを増やして負荷を分散させることも可能です。

仮想サーバーはバックアップも取りやすいため、拡張性・可用性をともに高められる点はメリットでしょう。

※可用性:システムが継続して稼働し続けられること

メリット2. 自然災害対策に有効

自然災害の多い日本では、BCP(Business Continuity Plan)対策が重要です。BCPとは、災害などの緊急事態が発生した場合、企業が損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための計画のことを指します。

サーバーデータのバックアップはもちろんのこと、通常稼働のサーバー(稼働系)に障害が発生した場合、待機している別のサーバー(待機系)にすぐに切り替えるだけで業務が継続できる「レプリケーション」が可能なのも、仮想サーバーのメリットのひとつです。

メリット3. 省エネ効果がある

仮想サーバーを使えば、サーバーの消費電力を抑える効果も期待できます。稼働率が低いサーバーでも、一般的には最大消費電力の約60%を使用しているとされ、サーバー台数が増えれば消費電力も増えます。

しかし、仮想サーバーではハードウェアの量を削減できるため、サーバーの稼働に必要な電力が低くなるのです。

では、具体的に仮想サーバーを活用した場合と、しなかった場合の消費電力例を比較してみます。

まず、450Wの物理サーバー5台同時に24時間、30日間フルで稼働させ、1kWあたりの電気代を25円とした場合の電気代を算出してみると、以下のようになります。

(450W×5台×24時間×30日)×25円 = 40,500円

次に、仮想サーバーを導入した場合。物理サーバーは1台だけで済むと仮定して電気代を算出してみましょう。

(450W×1台×24時間×30日)×25円 = 8,100円

ここから、1ヶ月間で削減できる電気代は「40,500円 - 8,100円 = 32,400円」となります。

あくまで単純計算ですが、電力の削減幅は非常に大きく、仮想サーバーの導入を検討したくなるのも頷けます。

仮想サーバーを使うデメリット

残念ながら、仮想サーバーにはメリットだけでなくデメリットもあります。以下ではデメリットを整理していきましょう。

デメリット1. 物理サーバーより性能が劣る

仮想サーバーは、物理サーバーの余ったリソースを活用して運用するため、どうしても性能が物理サーバーより劣ります。ホストOS型はもちろん、専用ソフトウェアを利用するハイパーバイザー型でも同様です。

また、さまざまな制約により想定している性能が引き出せないことも。自社のハードウェアリソースとの相性を踏まえ、高速で高機能なパフォーマンスが必要な際には、仮想サーバーを利用しないほうが良い場面もあります。

デメリット2. 障害対策は必須

物理サーバーで発生した障害は、仮想サーバーで稼働するすべてのシステムに影響を与えると思っておきましょう。つまり、仮想サーバーの導入の際は、物理サーバー側の障害対策が必要不可欠です。

仮想サーバーを使ってサーバー台数を少なくできるのはメリットなのですが、逆に悪意あるハッカーの攻撃対象が絞られてしまう側面もあります。また、1台のサーバーに複数のOSをインストールするため、ファイアウォールや不正侵入防止システム(IPS)などをうまく活用した高度なセキュリティ対策が必要です。

仮想サーバーを攻撃の対象になりやすい重要な場所に配置する場合、何か問題が発生した場合にすぐに対応できるように、あらかじめ対策を講じておくことが必要です。

デメリット3. 仮想化に精通した人材が必要

システム全体を仮想化して運用する場合、物理サーバーの運用とは異なる手法が必要になります。すでに触れた通り、仮想化に合わせたセキュリティ対策も必要です。

しかし、こうした点を踏まえて上手に仮想サーバーを運用するには、仮想化技術に精通したハイスキルな人材が必要です。

例えば、特定の仮想サーバーで障害が発生した際にはアクセス経路を変更する、仮想化のベースとなる物理サーバーに障害が発生した場合には仮想サーバーをまるごと別の物理サーバーへ移動する、などの対策を講じます。ですが、これらは誰でも簡単にできるものではありません。

もちろん物理サーバーを運用する際のノウハウも十分に活かせますが、仮想サーバーを十分に活用した最適な運用・管理を行なうには、やはり仮想化スキルに精通した人材を確保しておきたいところです。

仮想サーバーの構築方法

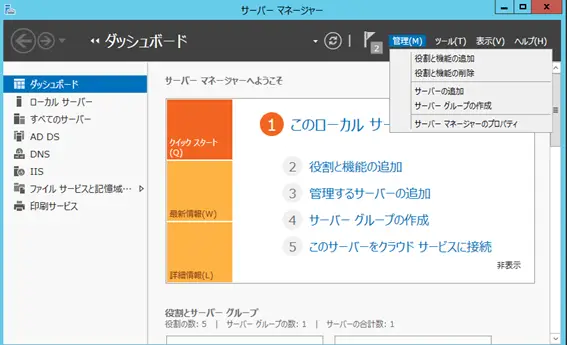

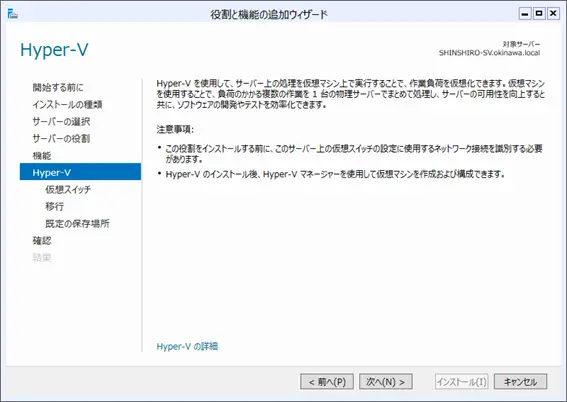

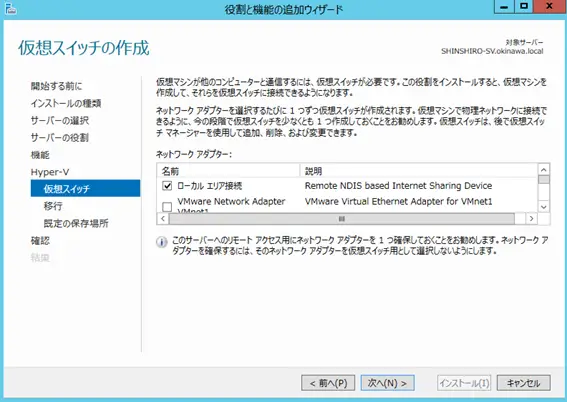

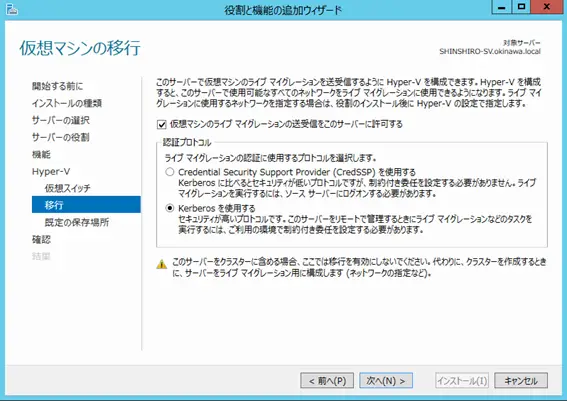

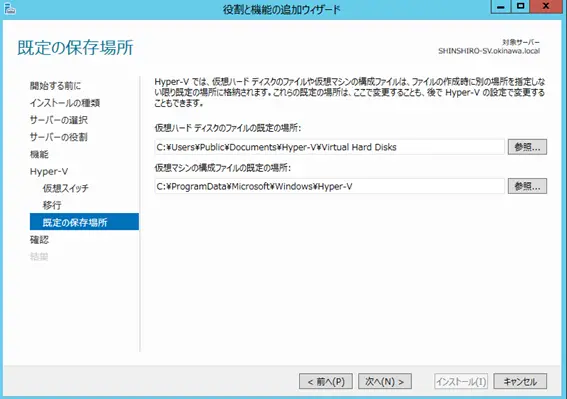

それでは、実際に仮想サーバーの構築方法を見ていきましょう。今回は、Microsoftが提供するハイパーバイザー型の仮想化システム『Hyper-V』の導入手順をご紹介します。

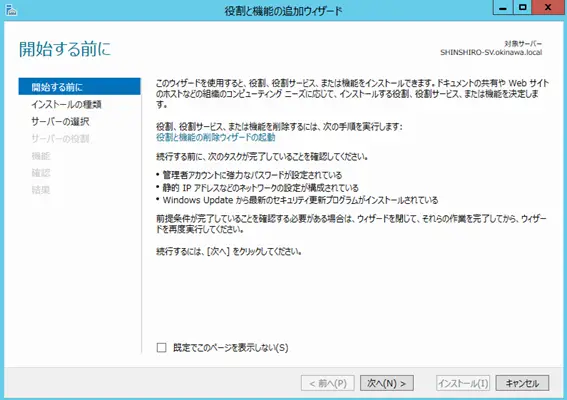

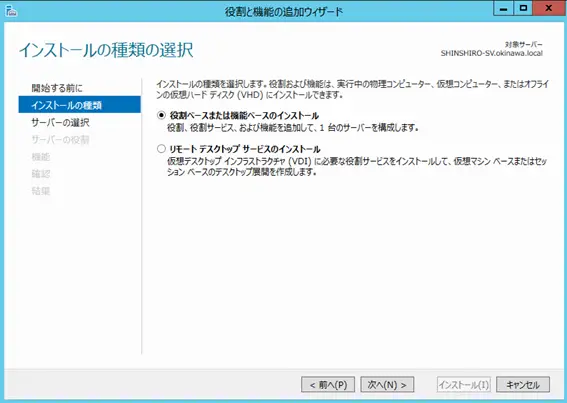

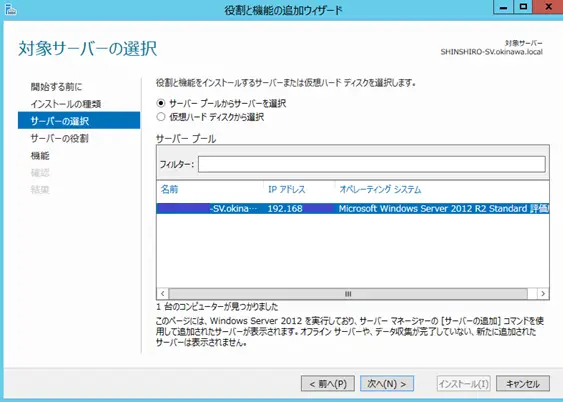

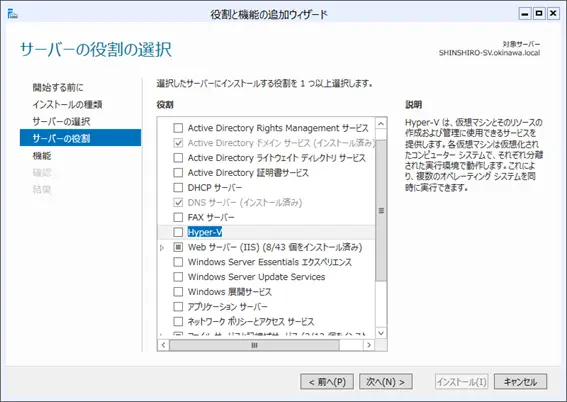

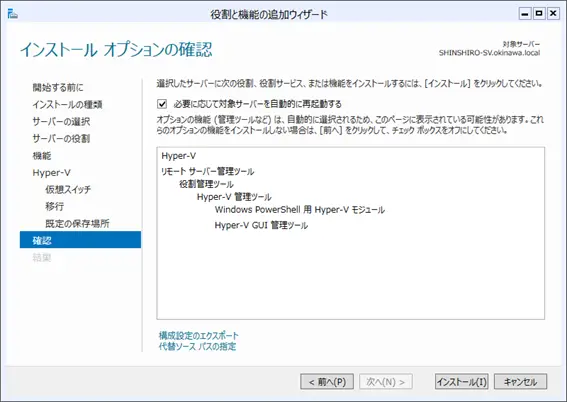

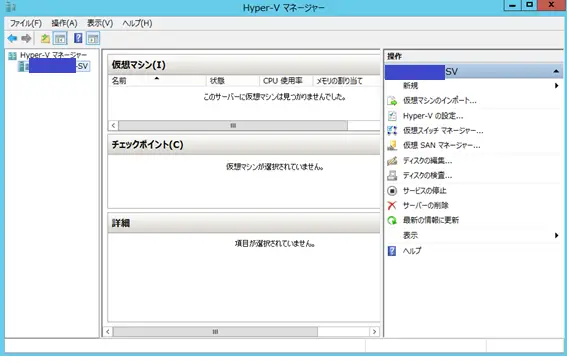

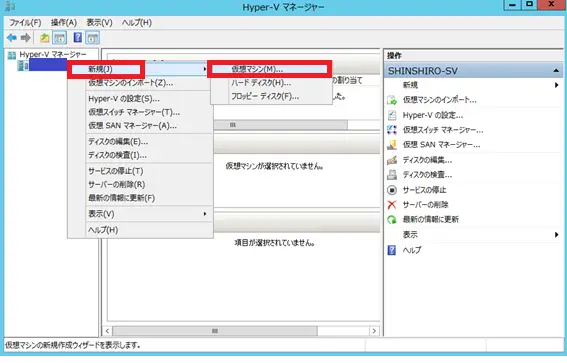

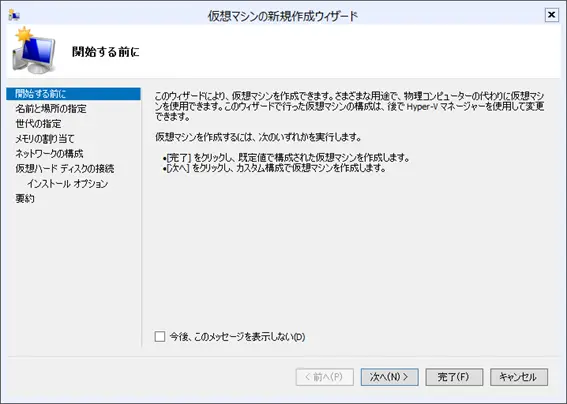

以下の画面スクショは『WindowsServer2012』のものになりますが、どのWindowsServerのバージョンでもおおよその流れは変わりません。

・手順1. スタートメニューの「プログラム一覧」などから「サーバーマネージャー」を開き、「管理」→「役割と機能の追加」をクリック

・手順2. 「開始する前に」画面で、「次へ」をクリック

・手順3. 「インストールの種類の選択」画面で、「次へ」をクリック

・手順4. 「対象サーバーの選択」画面で、サーバー内容を確認して「次へ」をクリック

・手順5. 「サーバーの役割の選択」画面で『Hyper-V』にチェックを付け、「次へ」をクリック

・手順6. 「Hyper-V」画面で、「次へ」をクリック

・手順7. 「仮想スイッチの作成」画面で、ローカルエリア接続にチェックを付け、「次へ」をクリック

・手順8. 「仮想マシンの移行」画面で「認証プロトコル」を選択して、「次へ」をクリック

・手順9. 「既存の保存場所」画面で保存場所を選択し、「次へ」をクリック

・手順10. 「インストールオプションの確認」で、「インストール」をクリック

・手順11. インストール完了後、スタートメニューの「プログラム一覧」などから「Hyper-Vマネージャー」を開く

・手順12. 「Hyper-Vマネージャー」欄を右クリック→「新規」→「仮想マシン」をクリック

・手順13. 「仮想マシンの新規作成ウィザード」が開くので、「次へ」をクリック

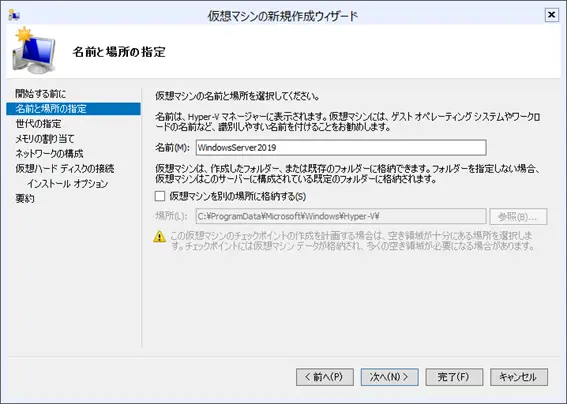

・手順14. 「名前と場所の指定」画面で仮想サーバー名を入力して、「次へ」をクリック

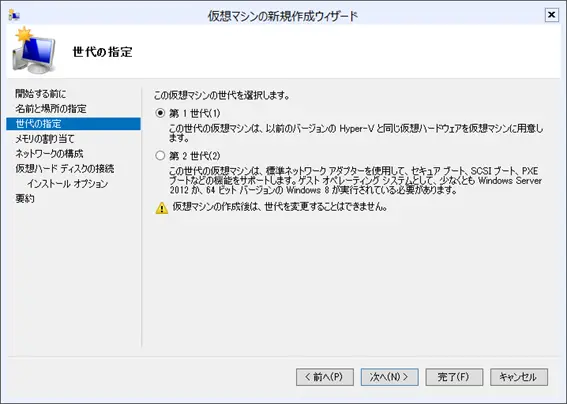

・手順15. 「世代の指定」画面で第1世代を選択して、「次へ」をクリック

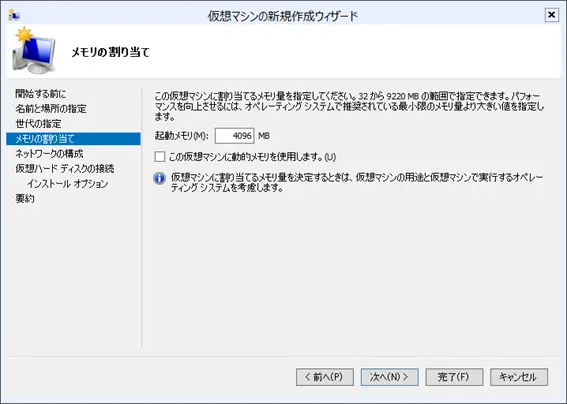

・手順16. 「メモリの割り当て」画面で起動メモリを入力して、「次へ」をクリック

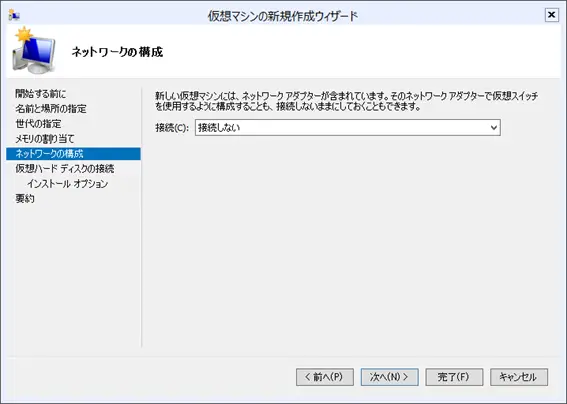

・手順17. 「ネットワークの構成」画面で、「接続しない」を選択して「次へ」をクリック

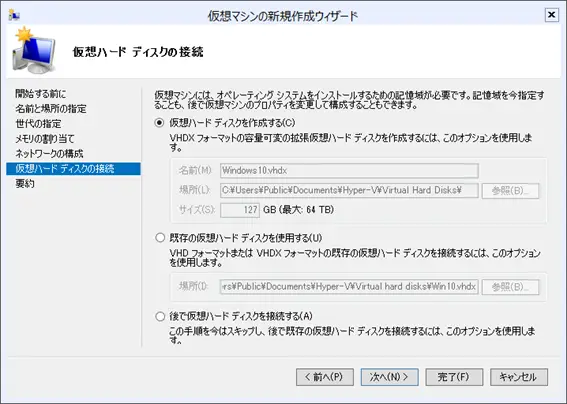

・手順18. 「仮想ハードディスクの接続」画面で、「仮想のハードディスクを作成」を選択して「次へ」をクリック

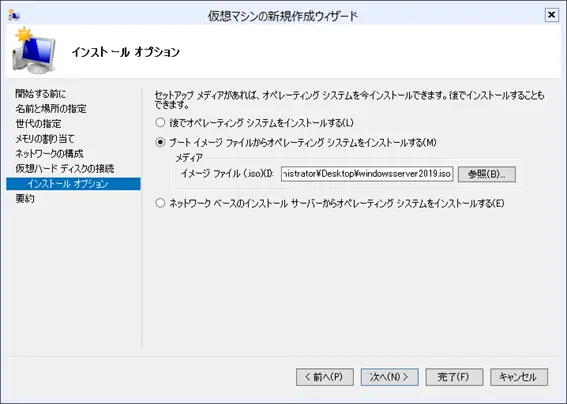

・手順19. 「インストールオプション」画面で、「ブートイメージファイルからオペレーティングシステムをインストールする」を選択し、イメージファイルでメディアの場所を参照する

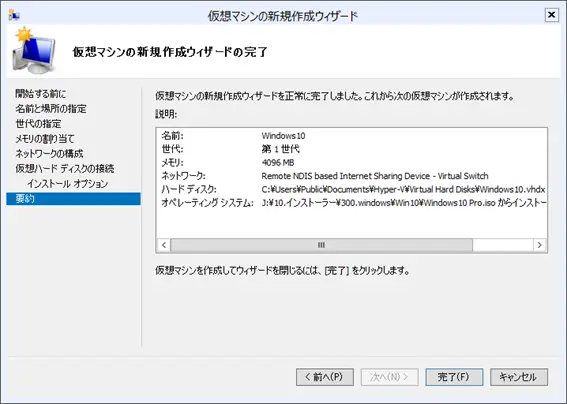

・手順20. 「要約」画面で、「完了」ボタンをクリック

ここまでの作業を完了させ、「Hyper-Vマネージャー」で対象の仮想マシンが表示されていれば終了です。お疲れ様でした!

仮想サーバーの構築はGIGにお任せください

ウイルスや負荷によって、企業が持つ重要な情報資産に危険が及ぶことがないよう、仮想サーバーに関しても通常のサーバーと同様にしっかりとした管理は行わなければなりません。

しかし、セキュリティシステムやプラグインのアップデートなど、対応しなければならないことは年々増える傾向です。

GIGにはさまざまなWebサイトの支援を行ってきた経験があり、経験から培ってきたノウハウも多くあります。非常に幅広い範囲のセキュリティ対策やサーバー保守を実現いたします。

通常のサーバー管理はもちろんのこと、仮想サーバーの保守・運用も検討されている方、すでに行っている管理や保守・運用の内容を見直してみたい方は、お気軽にご相談ください。

■株式会社GIG

お仕事のお問い合わせはこちら

会社紹介資料のダウンロードはこちら

採用応募はこちら(GIG採用サイト)

採用応募はこちら(Wantedly)

WebやDXの課題、無料コンサル受付中!

GIG BLOG編集部

株式会社GIGのメンバーによって構成される編集部。GIG社員のインタビューや、GIGで行われたイベントのレポート、その他GIGにかかわるさまざまな情報をお届けします。