インタビューで気を付けること15個!ライターが経験した困った&解決策|東京のWEB制作会社・ホームページ制作会社|株式会社GIG

BLOG

ブログ

インタビューで気を付けること15個!ライターが経験した困った&解決策

2025-11-26 制作・開発

こんにちは、GIGで記事制作を担当している熊澤です。ライター歴7年。これまでに200本以上の記事制作を担当し、読者に届く文章づくりを追求しています!

今回は、インタビュー中によくある「困った!」と、その解決策を15個まとめました。時間が足りない、話が脱線する、録音できていない……など、取材に慣れるまではヒヤヒヤする場面も多いですよね。事前に知っておけば、次の取材で落ち着いて対応できるはず!ぜひ、参考にしてみてください。

熊澤 南(くまざわ みなみ):大学時代は文学部社会学を専攻。卒業後、民間企業の人事部で採用・教育に携わる。2017年よりライター業を開始し、フリーランスとしても活動。2024年に株式会社GIGへジョイン。現在はマーケティング事業部に所属し、取材や導入事例記事などのコンテンツ制作を担当する。

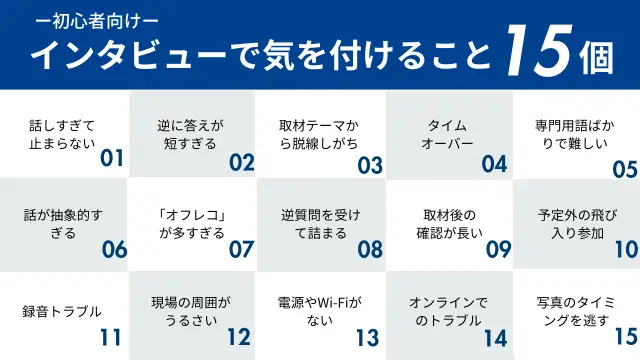

インタビュー中の「困った」と解決策

1. 相手が話しすぎて止まらない

インタビュー中、相手が盛り上がって話が止まらなくなる場面は意外と多いものです。うれしい反面、「このままだと質問が終わらないかも」と内心焦りますよね。とくに話し慣れている人や、緊張から口数が増える人は、テーマから少し外れた話に夢中になることもあります。

大切なのは、相手の話を遮らずに聞きながら、自然なタイミングで本題に戻すこと。流れを整えると相手にこちらの意図を汲んでもらいやすくなります。

【解決策】

・やさしく区切る一言

「ちなみに……」「ここからは○○についてお聞きしたいです」と自然に切り替える。

・所要時間を冒頭で共有

「今日は30分で、前半は○○、後半は△△について伺いますね」と伝えておく。

2. 逆に答えが短すぎる

回答が「はい」「いいえ」ばかりだと深掘りできず「記事に書ける情報が少なすぎる」と、冷や汗がでます。でも、そんなときは「相手が話してくれない」となげくより、質問の仕方を見直すチャンスと考えるのがおすすめです。

質問には答えが限定されるクローズド質問と、話が広がりやすいオープンクエスチョンがあります。たとえば「大変でしたか?」と聞くと「はい/いいえ」で終わりますが、「どの場面が一番大変でしたか?」と聞けば具体的なエピソードが出やすくなります。

【解決策】

・オープンクエスチョンを意識する

具体的なエピソードを引き出す。

・間を置いて待つ

相手が考える時間をつくると、本音が引き出せることも多い。

3. テーマとは異なる話が多い

話が盛り上がるあまり、エピソードが脱線し、話を戻しにくくなる場合があります。こぼれ話が記事のエッセンスになることもありますが、本筋から外れすぎると後で原稿に落とし込むときに苦労します。

大切なのは、話を一度受け止めて要約し、本題に戻すこと。自然な流れで次の質問に進めば、場の空気を壊さず方向修正できます。

【解決策】

・要約してから本題に戻す

「つまり△△ということですね。では〇〇については…」と切り替える。

4. 質問が最後まで終わらずタイムオーバー

取材で多くの人が気にするのが「時間内に質問を全部聞けるか」という不安です。でも、すべてを聞けなくてもメールやチャットで後からフォローできる場合もあります。身構えすぎず、落ち着いて会話を楽しむことが大切です。

【解決策】

・残り時間を伝える

「あと10分ほどなので、ここから少しテンポを上げますね」と声をかける。

・聞けなかった分は後日フォロー

メールやチャットで追加質問を送って不足分を補う。

ただし、著名人やイベント取材のように一度きりのチャンスの場合は後から追加質問ができません。その場でどうしても聞きたい質問は早めに切り出し、確実に押さえておくのがおすすめです。

5. 専門用語ばかりで理解できない

自分の日常と接点のない分野の人に取材すると、専門用語や社内用語がたくさん発言されることがあります。うなずいて流してしまうと、あとで記事を書くときに手が止まる原因に。自分がわからない言葉は読者もわからない言葉だと考え、「読者の代表」として話を聞く意識で確認しましょう。

【解決策】

・意味を率直に確認する

恥ずかしがらず、「詳しく教えてください」と素直に聞く。

・事前に基礎知識を調べておく

業界の基本用語を押さえておくと、当日の理解がスムーズに。

6. 話が抽象的で記事に落とし込めない

エピソードを聞いたときに「大変でした」「頑張りました」といった抽象的な感想だけで終わってしまうこともありますよね。読者が聞きたいのは「どう大変で、何を頑張ったのか」です。時間や場所、状況などを具体的に聞き出して、エピソードをぼんやり終わらせず明確にしましょう。

【解決策】

・具体化する質問をする

「それはいつの話ですか?」「どんな場面でしたか?」と具体的に尋ねる。

・事例や数字を引き出す

「実際に何件くらいありましたか?」「どんな人が関わりましたか?」と補足情報を聞く。

私は、ノートを持参して、話していただいたエピソードの時系列と登場人物を取材相手の目の前で整理させていただいたこともあります。共通認識ができるのでおすすめです。

7. 「オフレコでお願いします」が多すぎる

「本音を話したいけれど、公開されると困るかも」と取材対象の方が迷ったとき、「ここはオフレコにしてください」と言われることがあります。その多くは社内事情や間違えてはいけない数字など、誤解を招きやすい内容。相手の事情を尊重しつつ、記事に活かせる話も多いので、公開範囲を確認しておくと安心です。

【解決策】

・公開範囲を確認する

「ここはオフレコということでしたが、○○のような書き方なら問題ないでしょうか?」と、取材後に相談。

・使えない情報は参考程度と割り切る

記事に反映できなくても、背景理解として飲み込む。

8. 逆質問を受けて詰まる

取材中に「この商品を知っていますか?」「あなたはどう思います?」と、こちらに質問が振られることがまれにあります。とくに、相手がリラックスしてきたときや、テーマへの熱量が高い人だと起こりやすいパターンです。

想定外の質問に戸惑うことはありますが、落ち着いて受け止めれば大丈夫。さらっと答えて、会話を続ければ問題ありません。

【解決策】

・質問には素直に答える

「少しだけ知っています」「詳しくは知らないので教えてください」と率直に返す。

9. インタビュー後、確認が長引く

インタビューのあと、記事の確認に想定外の時間がかかることがあります。たとえば、社内で複数部署の確認が必要なときや、コンプライアンス部門・法務部門のチェックが入る場合は、どうしてもフローが長くなりがちです。公開日が決まっている場合は、事前にスケジュールを調整しておくことが重要です。

【解決策】

・公開日から逆算してスケジュールを組む

公開日を先に押さえて、余裕をもって確認を依頼をする。

10. 予定外の人が飛び入り参加する

社内取材では、当日になって別のメンバーが急きょ同席することがあります。「その話は○○さんが詳しい」と呼ばれたり、上司や後輩が途中参加するケースも。最初は慌てるかもしれませんが、新しい視点が加わるチャンスでもあるので、以下の点を意識して、ポジティブにとらえましょう。

【解決策】

・新しく同席した人にも一言質問

自己紹介やコメントをもらい、その人も巻き込んで会話をスムーズに。

・記事への掲載可否を確認

新しく参加した人の発言や名前を記事に載せてよいか、その場で確認しておくと安心。

【現場・環境編】

▲録音機(ボイスレコーダー、スマートフォン)、メモ帳、質問票、筆記用具はマストの持ち物です。

▲録音機(ボイスレコーダー、スマートフォン)、メモ帳、質問票、筆記用具はマストの持ち物です。

11. 録音トラブル

インタビュー後に録音データを確認したら「音が入っていない」「ノイズで聞き取れない」……。記事化を考えるとゾッとする瞬間です。原因は、録音ボタンの押し忘れ、マイクの接続不良、電池切れ、周囲の雑音などさまざま。そんなときに備えて、次の点を意識しておくと安心です。

【解決策】

・録音前に動作確認

録音ボタンを押したら数秒テスト録音して音量をチェック。

・バックアップを用意

スマホとICレコーダーなど、2つの機器で同時録音しておくとリスク回避に。

・途中で録音状況を確認

インタビューの途中で画面を確認して、ちゃんと録音できているかを見ておく。

12. 現場がうるさすぎる

静かな会議室で取材できれば理想ですが、内容によってはカフェやイベント会場になることもあります。人の出入りが多い場所は雑音との戦い。BGMや周囲の会話が大きいと、インタビュー中は聞き取れても、録音では会話が判別できないことがあります。

【解決策】

・マイクやレコーダーを近づける

普段はテーブルの中央に配置するレコーダーを、相手の近くに置く。

・自分のあいづちは控えめに

録音が聞きづらくなるため、うなずきや表情でリアクションする。

13. 電源やWi-Fiがなく作業に困る

取材先によっては、電源やWi-Fiが使えないことがあります。クラウド上の質問票を開けないと、何を聞けばいいか分かりません(想像しただけで恐ろしい時間です)。また、取材途中で録音用のスマホやレコーダーの電池が切れると、記録やメモが不十分で誤った情報を掲載してしまうリスクもあります。

【解決策】

・質問票はオフライン前提で用意

質問票は事前にローカル保存しておくか、印刷して持参します。

・モバイルバッテリーやポケットWi-Fiを用意

電源が取れない場所でも作業が続けられるよう準備。

私の場合、質問票は絶対に紙。パソコンは持参しても開かないことが多いです。

14. オンラインインタビューのトラブル

オンラインインタビューでは、通信環境やカメラ設定など、対面にはないトラブルが起きやすいものです。音声が途切れて聞き取れない、画面共有ができない、表情が見えにくく反応がつかみにくいなど、質問のテンポが崩れる原因になります。

【解決策】

・事前に接続テスト

ZoomやTeamsなど、使うツールでマイク・カメラ・画面共有を一度チェック。

・表情とリアクションを意識

対面よりも声のトーンやうなずきが伝わりにくいので、少し大きめのリアクションを心がける。

15. 写真撮影のタイミングを逃す

取材記事では、話している様子やアイキャッチ、サムネイルに使う写真が必要になることがあります。撮影の進行方法によって、以下の点を意識してみてください。

【カメラマンを手配している場合】

どのタイミングで撮影するかを事前に共有しておくとスムーズです。たとえば、話を始める前にポートレートを撮るのか、途中で自然なカットを撮るのかを事前に決めておくと、現場での連携がスムーズになります。

【自分で撮影も担当する場合】

私自身、一人で取材するときは、撮影は取材後にまとめて行うことがほとんど。相手に前を向いて話してもらいながら、会話を続け、違和感のない表情を撮るように気を付けています。

ただ、やはりプロのカメラマンがいると、表情や構図の幅も広がり、取材に集中できるので安心感があります。可能であれば、撮影と聞き手を分ける体制がおすすめです。

【解決策】

・撮影タイミングを事前に決める(冒頭・途中・終了後など)

・カメラマンには撮影ポイントを事前共有

・自分で撮る場合は、撮影のタイミングと手順をあらかじめ決めておく

インタビューで気を付けることを押さえて、次の取材をもっとスムーズに!

インタビューは緊張するものですが、あらかじめ気を付けるポイントを知って準備しておけば、気持ちが少し楽になります。今回紹介したコツを取り入れて、次の取材で実際に試してみてくださいね。

GIGでは、インタビュー記事の企画から取材、記事化まで幅広くお手伝いしています。「次の取材をもっとスムーズにしたい」「プロに話を引き出してほしい」と思ったら、ぜひお気軽にご相談ください。

■株式会社GIG

お問い合わせはこちら

採用応募はこちら(GIG採用サイト)

採用応募はこちら(Wantedly)

WebやDXの課題、無料コンサル受付中!

熊澤 南

大学時代は文学部社会学を専攻。卒業後、民間企業の人事部で採用・教育に携わる。2017年よりライター業を開始し、フリーランスとしても活動。2024年に株式会社GIGへジョイン。現在はマーケティング事業部に所属し、取材や導入事例記事などのコンテンツ制作を担当する。