文末表現で見違える!すぐに使える一覧と注意点|東京のWEB制作会社・ホームページ制作会社|株式会社GIG

BLOG

ブログ

文末表現で見違える!すぐに使える一覧と注意点

2025-08-26 制作・開発

こんにちは、GIGで記事制作を担当している熊澤です。ライター歴7年。これまでに200本以上の記事制作を担当し、読者に届く文章づくりを追求しています!

サービスの内容には自信がある。でも、なぜか伝わりきらない……。その原因は、もしかすると文末表現にあるかもしれません。文末表現は、文章の印象を整え、読みやすさや信頼感に影響するポイントです。

今回は、よくあるNGパターンや印象の変わる言い換え例を紹介しながら、伝わる文章づくりのヒントをお届けします。国語の授業みたいで苦手と敬遠せずに、読み手に届く文章の仕上げとして楽しみながら見直してみてください。

熊澤 南(くまざわ みなみ):大学時代は文学部社会学を専攻。卒業後、民間企業の人事部で採用・教育に携わる。2017年よりライター業を開始し、フリーランスとしても活動。2024年に株式会社GIGへジョイン。現在はマーケティング事業部に所属し、取材や導入事例記事などのコンテンツ制作を担当する。

文末表現の工夫が大切な理由

文末表現が文章の印象を左右するのは、語尾が「読後感」に直結するからです。

読後感とは、文章を読み終えたあとに残る、読者の感覚や印象のこと。たとえば「この記事、読んでよかった」「知りたいことがちゃんと伝わってきた」と感じる、その余韻のようなものです。

こうした読後感の良い文章は、内容の質に注目されがちですが、じつは、文の終わり方にも細やかな配慮があります。とくに日本語は語順の自由度が高く、語尾の選び方で意味やニュアンスが大きく変わる言語です。

やわらかさも、かたさも、丁寧さも、語尾しだい。語尾をどう使うかで、文章の印象そのものが変わってきます。

文末表現の種類

文末には大きく分けて、「だ・である」調の常体と、「です・ます」調の敬体があります。

常体か敬体かといった言葉の定義を無理に覚える必要はありません。

ただ、自分の会社のメディアを論理的・客観的に見せたいなら「だ・である」調、親しみやすく、読みやすさを大切にしたいなら「です・ます」調と、ざっくりイメージしておくとよいでしょう。

そのうえで、文末表現をさらに細かく見ると、使い方や目的に応じて、さまざまなパターンがあります。以下に、文末表現をタイプ別にまとめました。

| パターン | 用途・印象 | 例文の語尾 |

|---|---|---|

| 丁寧に伝える語尾 | 安定感・読みやすさを重視したいとき | 〜です/〜ます/〜ました |

主観や推量を含む語尾 | 断定を避けたいとき、やわらかく伝えたいとき | 〜と思います/〜でしょう/〜かもしれません |

| 客観的・説明調の語尾 | 信頼感・説得力を出したいとき | 〜といえます/〜となっています |

| 行動を促す語尾 | 読者に次の行動をうながしたいとき | 〜してみましょう/〜してください |

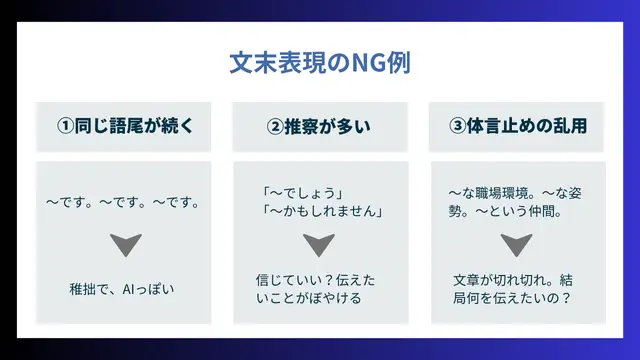

企業の発信における文末表現のNG例

同じ語尾が3回以上続く

「同じ語尾が続くのは良くない」と聞いたことがある方も多いかもしれません。

なぜ、3回以上同じ語尾を続けないほうがいいのか。それは、リズムが単調になり、どこか幼く感じられるからです。最近では「AIが書いた文章っぽい」と言われることもありますよね。

NG例:

「このサービスは使いやすいです。管理画面も見やすいです。初めての方でも安心です。」内容は伝わりますが、「〜です」が3回続き、箇条書きのような印象があります。読みにくさや「作られた感」につながり、読者の頭に残らない要因にもなります。以下のように改善してみましょう。

改善例:

「このツールは、初めての方にもやさしい設計です。操作画面もシンプルで、直感的に使えます。実際に導入した企業からも好評です。」

「〜でしょう」「〜かもしれません」が続く

やわらかい表現を意識するあまり、語尾が推量ばかりになるケースもあります。控えめな言い回しが重なると、自信がなさそうに見えたり、事実がぼやけてしまったりすることもあるのです。

NG例:

「今後は利用者が増えるでしょう。そのため、社内でも活用されるでしょう。結果、効果が期待できるかもしれません。」以下のように断定と推量をバランス良く使い分けると、読者に安心感を与えやすくなります。

改善例:

「今後は利用者の増加が見込まれています。すでに社内でも活用が進んでおり、一定の効果が表れはじめています。」

体言止めの乱用

使うだけで、文章が引き締まり、スマートに見えるのが「体言止め(名詞で終える表現)」です。うまく使えば、余韻をもたせたり、印象を強めたりする効果があります。

ただし、続けて使ったり、場面に合わず多用したりすると、文章が切れ切れに見えたり、意図が伝わりにくくなることも……。「体言止め禁止」とルール化しているメディアもあるほど、扱いの難しい表現なのです。

NG例:

「目指すのは、働きやすい職場環境。変化を恐れない姿勢。前例にとらわれない柔軟さ。」キャッチコピーのような響きのよさがある一方、結局何を伝えたいのかがあいまいになっています。以下のように変えると、伝えたい意図や背景が補われ、読み手にも届きやすくなるでしょう。

改善例:

「目指すのは、誰もが安心して働ける職場環境です。その実現には、変化を恐れない姿勢や、前例にとらわれない柔軟さが欠かせません。」

文末表現一覧!使いやすい言い換えパターンまとめ

ここでは、よくあるテーマをもとに、言い換えパターンを一覧にまとめました。書き手の意図やメディアのトンマナに合わせて、使い分けるヒントとして活用してみてください。

| 文末表現 | トーン・印象 | 種類 |

|---|---|---|

| このサービスは便利です。 | 丁寧で基本的な表現 | です・ます調/断定 |

| このサービスは便利ですね | 読者への共感を含む | です・ます調/断定+共感 |

| このサービスは便利だと思います。 | 主観をやわらかく伝える | です・ます調/推量・控えめ |

| このサービスは便利ではないでしょうか。 | 提案や共感を込めた表現 | です・ます調/推量・疑問形 |

| このサービスは便利と言えるでしょう。 | やや客観的・説明調 | です・ます調/推量・論述調 |

| このサービスは、日常業務を効率化するうえで非常に便利です。 | 丁寧かつ補足説明あり | です・ます調/断定+補足 |

| このサービスは、導入企業からも「便利」と評価されています。 | 丁寧かつ補足説明あり | です・ます調/引用+説明 |

| このサービスは便利だ。 | 直接的でシンプル | だ・である調/断定 |

| このサービスは便利だろう。 | 客観と主観の中間 | だ・である調/推量 |

| このサービスは便利なのではないか。 | やわらかく問いかける | だ・である調/推量・自問調 |

印象が変わる!文末表現を整えるコツ

文末表現に目を向けるだけで、文章の印象が変わります。文章を読みやすく、自然に仕上げるためのちょっとしたコツをご紹介します。

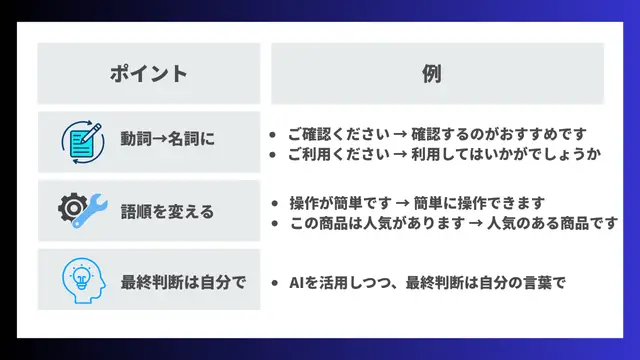

動詞を名詞に変えてみる

「ご確認ください」や「ご利用ください」など、動詞で終わる文章が続くと、読者は「お願いごとばっかりされている」と感じ、良くない印象を与えてしまうことがあります。

そんなときは、動詞を名詞に変えてみましょう。言い切らずに委ねる表現を選ぶと、読者への負担も軽減します。

例:

・ご確認ください → 確認するのがおすすめです

・ご利用ください → 利用してみてはいかがでしょうか

語順を変える

語尾ばかりに意識が向いてしまうと、「結局、似たような終わり方ばかりになる……」という悩みにもつながります。文全体の語順に目を向けてみるのも一つの手です。

例:

・操作が簡単です → 簡単に操作できます

・この商品は人気があります → 人気のある商品です

語尾をどう変えようかと頭をひねるより、語順を少し入れ替える。意外とそれだけで、文章がまとまることもあります。

AIを活用しつつ、最終判断は自分の言葉で

最近はAIを使って文章を書く場面も増えてきました。たしかに、文末の言い換えやバリエーションを広げるヒントとして活用するには、とても頼りになる存在です。

しかし、文末表現は、日本語特有の言いまわしや、前後の文章とのつながり方によって、微妙に印象が変わります。そのため、最終的には「どんなふうに伝えたいか」「読み手にどう受け取ってほしいか」を考えながら、自分の感覚で整えるとしっくりくるはずです。

文末を変えれば、文章が変わる

稚拙で単調な文章と最後まで読まれる文章の差は、文末表現のひと工夫で生まれます。文末の一語まで丁寧に向き合えば、読み手の印象はきっと変わるはずです。

とはいえ、伝わる言葉を選ぶことは簡単ではありません。もし「自分たちだけでは手が回らない」「もっとプロの視点がほしい」と感じたときは、GIGにお任せください。読者の心に届く文章づくりをお手伝いします。

■株式会社GIG

お問い合わせはこちら

採用応募はこちら(GIG採用サイト)

採用応募はこちら(Wantedly)

WebやDXの課題、無料コンサル受付中!

熊澤 南

大学時代は文学部社会学を専攻。卒業後、民間企業の人事部で採用・教育に携わる。2017年よりライター業を開始し、フリーランスとしても活動。2024年に株式会社GIGへジョイン。現在はマーケティング事業部に所属し、取材や導入事例記事などのコンテンツ制作を担当する。