PREP法のデメリットとは?よくある失敗から学ぶ、伝わる文章のコツ|東京のWEB制作会社・ホームページ制作会社|株式会社GIG

BLOG

ブログ

PREP法のデメリットとは?よくある失敗から学ぶ、伝わる文章のコツ

2025-07-25 制作・開発

こんにちは、GIGで記事制作を担当している熊澤です。ライター歴7年。これまでに200本以上の記事制作を担当し、読者に届く文章づくりを追求しています。

主張をわかりやすく伝えたいときに便利なのが、PREP法。「結論→理由→具体例→再結論」の流れで構成するフレームは、ビジネスシーンでもよく使われています。

ただ最近では、この型だけを何も考えずにあてはめていたり、「PREPで書いて」と生成AIに丸投げしてしまうケースも増えてきました。でも、それでは読まれる文章にはなりません。

今回は、PREP法の型だけに頼ることの落とし穴や、ありがちな失敗パターンを具体的に紹介します。本当に伝わる文章について一緒に考えていきましょう。

熊澤 南(くまざわ みなみ):大学時代は文学部社会学を専攻。卒業後、民間企業の人事部で採用・教育に携わる。2017年よりライター業を開始し、フリーランスとしても活動。2024年に株式会社GIGへジョイン。現在はマーケティング事業部に所属し、取材や導入事例記事などのコンテンツ制作を担当する。

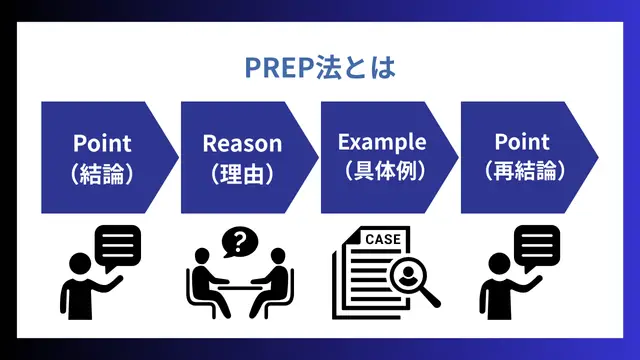

PREP法とは?

PREP法は、読み手にわかりやすく伝えるための文章構成の基本的な型です。読み方は「プレップほう」と読みます。

たとえば、会議や上司への報告で「それで、結論は?」と先に言われてしまった経験はありませんか?そんな場面でもスムーズに伝えられる構成として知られています。

PREP法は、以下4つの英単語の頭文字を取った構成です。

1.Point(結論)

2.Reason(理由)

3.Example(具体例)

4.Point(再結論)

具体的な例をみてみましょう。

たとえば「新しいツールを導入すべきか?」を社内で議論する場合、「導入したほうがいい(Point)→ 業務効率が上がるから(Reason)→ 他部署で実際に使われていて成果が出ている(Example)→ だから自チームでも導入を検討したい(Point)」という流れで伝えられます。

PREP法のデメリット

PREP法は、伝えたい内容を整理しやすく、論理的に説明できる点で便利な構成です。ただし、どんな場面でも通用するわけではなく、デメリットもあります。

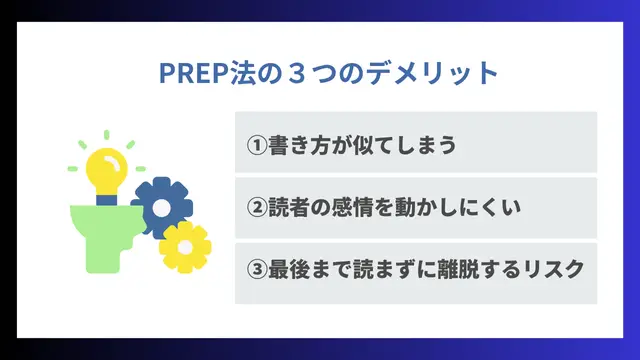

PREP法のデメリット

・書き方が似てしまう

・読者の感情を動かしにくい

・最後まで読まずに離脱するリスク

PREP法のデメリット①:書き方が似てしまう

ブログやオウンドメディアの記事を読んでいて、「なんかこの流れ、前にも見た気がするな」と思ったことはありませんか?PREP法は構成がシンプルで再現しやすい分、読者の印象に残りにくくなることも。

とくにオウンドメディアでは、読者に飽きさせない工夫や、コンテンツごとの個性も重要になるため、型に頼りすぎないバランスが求められます。

PREP法のデメリット②:読者の感情を動かしにくい

PREP法は論理的に整理しやすい反面、感情や物語の流れを表現しにくい側面もあります。

たとえば、社員インタビューやお客さまの声など、人の想いや背景を伝えたい記事では、最初に結論を出すと、読者がストーリーに入り込みにくくなることがあります。感情や熱量を伝えたい場面では、PREP法だけにとらわれず、ストーリー性を意識した構成を検討しましょう。

PREP法のデメリット③:最後まで読まずに離脱するリスク

PREP法は結論を最初に伝える構成のため、読者に「内容はだいたいわかった」と思われ、途中でページを離れられてしまう可能性があります。

オウンドメディアでは、記事の最後にサービス紹介や資料請求などの導線を設けているケースも多く、途中離脱が増えると、CV(コンバージョン)につながる前に読者との接点を失いかねません。結論だけを先に伝えて満足されてしまうと、機会も喪失につながる可能性があるのです。

PREP法が向いている良い例・悪い例

PREP法を使うときは、デメリットを理解するだけでなく、使う場面の見きわめが必要です。とはいえ、「向き・不向き」の判断は実例がないと想像しにくいですよね。

そこでここからは、実際の良い例と悪い例を見比べながら、PREP法が適する場面について考えてみましょう。

良い例

【良い事例1:デスクライトの商品紹介】

デスクライトを販売する企業の担当者がオウンドメディアに商品紹介記事を掲載したます。

Point:在宅ワーク中に「なんか集中できない」と感じること、ありませんか? そんなときにおすすめしたいのが、当社のデスクライトです。

Reason:理由は、自然光に近い光を再現しており、目に負担をかけずに作業しやすい環境を整えられるからです。

Example:実際、導入した社員からは「夕方まで頭がスッキリしている」「仕事のパフォーマンスが上がった」と好評です。

Point:「なんとなく不調」を感じる日常に、まずは光の環境から整えてみませんか。

【良い事例2:ジム運営者のブログ導入文】

パーソナル事務の運営者がオウンドメディアにブログを掲載します。

Point:4月は、新しい習慣を始めるのにぴったりの季節です。

Reason:なぜなら、気温も少しずつ暖かくなり、気持ちを切り替えるにはちょうど良いタイミングだから。

Example:当ジムでも「春から体を動かしたくて入会しました」と話すお客さまが増えてきました。

Point:そこで今回は、これから運動を始める方に向けて、継続のコツやジムの活用法をお伝えします。

このように、商品紹介や「こんな行動をしてみませんか?」と読者の背中を押したいときなどには、PREP法は使いやすい書き方です。結論をはっきり伝えつつ、理由や具体例を添えることで、自然と納得してもらいやすくなります。

悪い例

【悪い事例1:インタビュー記事】

「仕事をする理由」について、取材対象のセリフをPREP法で記載すると、以下の文章になります。

Point:私がこの仕事を続けている理由は、お客さまからの感謝です。

Reason:なぜなら、誰かの役に立つのが私にとってやりがいだからです。

Example:たとえば、以前お客さまから「あなたがいてくれてよかった」と言われたことがあり、とてもうれしかったです。

Point:そのために、これからも仕事を続けていきたいと思います。

文章としてはまとまりやすくなりますが、インタビュー特有の人柄や感情の揺れが見えにくくなります。文章に敏感な読者からは、どこかAIのような無機質さを感じ取られるかもしれません。

インタビューでは、話し手の語り口や間(ま)を活かしながら、自然なストーリーとして流れを組み立てることが大切です。PREP法で整理しすぎると、その人らしさや言葉の温度感が薄れてしまうため、活用をおすすめできない場合があります。

【悪い事例2:HOW TO系コンテンツ】

「美味しいパンケーキの作り方」というHOW TO記事をPREP法で書くと、以下の文章になります。

Point:ふわふわのパンケーキを作るには、混ぜ方が重要です。

Reason:なぜなら、混ぜすぎるとグルテンが発生し、生地が硬くなってしまうからです。

Example:たとえば、卵を泡立てすぎず、粉をさっくり混ぜることで、ふわっと仕上がります。

Point:だから、混ぜるときはゴムベラを使い、練らずにさっくり混ぜるのがコツです。

この書き方では、最初に「混ぜ方が大事」と結論を示してしまうため、読者は「そもそも何をどう準備すればいいの?」と混乱してしまうでしょう。本来であれば、材料の準備から生地作り、焼き上げまでの過程を順を追って説明するほうが、理解しやすい構成になります。

まとめ:PREP法は万能ではない!適材適所で活用しよう

PREP法は、結論を明確に伝えたい場面で役立つ構成です。ただ、すべてのケースに合うわけではなく、記事の目的や読者との関係性によっては、ほかの構成を選んだほうが効果的な場合もあります。

GIGでは、PREP法だけに頼らず、ストーリー構成や対話的な導入、読者視点の文章など、さまざまな工夫を取り入れながら、伝わるコンテンツづくりを支援しています。

文章から「AIっぽさ」が抜けない、オウンドメディアを戦略的に活用したいといった課題があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

■株式会社GIG

お問い合わせはこちら

採用応募はこちら(GIG採用サイト)

採用応募はこちら(Wantedly)

WebやDXの課題、無料コンサル受付中!

熊澤 南

大学時代は文学部社会学を専攻。卒業後、民間企業の人事部で採用・教育に携わる。2017年よりライター業を開始し、フリーランスとしても活動。2024年に株式会社GIGへジョイン。現在はマーケティング事業部に所属し、取材や導入事例記事などのコンテンツ制作を担当する。