読まれるリード文の書き方とは?すぐに使える3つの型とNG例|東京のWEB制作会社・ホームページ制作会社|株式会社GIG

BLOG

ブログ

読まれるリード文の書き方とは?すぐに使える3つの型とNG例

2025-05-22 制作・開発

こんにちは、GIGでオウンドメディアの記事制作を担当している熊澤です。ライター歴7年。これまでに200本以上の記事制作を担当し、読者に届く文章づくりを追求しています!

その記事のリード文、なんとなくで済ませていませんか?

「とりあえず書いているけど自信がない」「頑張って書いても読まれている実感がない」……。そんな悩みがあるなら、いまこそリード文を見直すタイミングです。リード文は、第一印象を左右するパートだからこそ、少し工夫するだけで読者の興味を引きやすくなります。

本記事では、すぐ使える型やプロっぽく仕上げるコツ、避けたいNGパターンまで、実践的に紹介します。リード文にいつも手が止まる……そんな方は、ぜひ参考にしてみてください。

リード文とは?簡単に解説

リード文とは、記事の冒頭にある、読者を本文へと誘導する文章です。どんなに良い内容の記事でも、リード文で関心を引けなければ、最後まで読んでもらえません。

たとえば、本記事のリード文は以下の狙いで構成されています。

| 目的 | 手法 | 文章 |

| 信頼獲得 | 自己紹介 | ・ライター歴7年 ・200本以上の記事制作を担当 |

| 共感 | 問いかけ | リード文、なんとなくで書いていませんか? |

| 問題提起と解決策 | よくある悩みと、リード文を見直す解決策の提示 | 読まれている実感がなければ、リード文を直そう |

| 結論、メリット | 記事の概要提示 | ・使える型 ・プロっぽく仕上げるコツ ・NGパターンなどを紹介します |

最初に「ライター歴7年、200本以上の記事制作」と聞くと、「おっ、この人の話なら参考になりそう」と思いませんでしたか? そこからリード文に関する悩みに「そうそう、まさにそれ!」と共感。そして、この記事を読めば「明日からリード文を書くのがラクになりそう!」という期待が生まれたはずです。(きっとそうですよね?)

このように、記事のつかみとして、読者の「続きを読みたい気持ち」を盛り上げるのがリード文の役割です。

ビジネスに役立つリード文の書き方テンプレート

リード文の流れがわかっても、いざ書こうとすると迷ってしまいますよね。そんなときに役立つ、すぐに使える型をご紹介します。オウンドメディアの導入事例やサービス紹介、コラムなど幅広いシーンで活用できるので、ぜひ取り入れてみてください。

課題提起型:「このままで大丈夫ですか?」

読者の課題や悩みをストレートに投げかけ、「自分ごと」として意識してもらう方法です。「この先に解決策がある」と期待させ、続きを読ませる効果があります。

(例)

・毎日忙しくて、マーケティング施策の効果測定があと回しになっていませんか?

・社員のエンゲージメントが低下していると感じた経験はありませんか?

課題提起型のリード文を考えるコツは、ターゲットを絞ることです。すべての人に向けた問いかけではなく、特定の読者層がピンとくるような言葉を使うと、より効果的です。

逆説型:「常識を疑う問いかけ」

一般的に信じられている事実に疑問を投げかけて、読者の興味を引くリード文の型です。「えっ、そうなの?」と意外性をもたせ、続きを知りたくなる心理を働かせます。

(例)

・リモートワークが浸透すれば、業務効率が上がる? じつは、環境次第で逆効果になる可能性もあります。

・SEO施策には文字数が多いほうが有利と思われがちですが、読まれる記事には別の共通点があるんです。

逆説型のリード文は印象に残りやすい一方で、納得感が弱いと読者に疑問を感じさせてしまうことも……。そのため、ただ意外性を出すだけでなく、「なぜそうなのか?」の根拠を示すと、説得力がアップします。

たとえば「△△の調査では、リモートワークを導入した企業の〇%が生産性の低下を実感しています」といった具体的なデータを添えると、読者が安心して読み進められます。

業界トレンド型:「いま、注目されているテーマを提示」

業界の最新動向を取り上げて、「いま知っておくべき情報だ」と思わせるリード文です。とくに、変化の早い業界では最新情報へのアンテナが高く、反応も得やすくなります。

(例)

・ジョブ型雇用が日本でも広がり始めています。メンバーシップ型雇用と何が違うのか、導入に必要なポイントを整理します。

・近年、サステナビリティがビジネスの必須要件となっています。企業が取り残されないために、いまから取り組むべきこととは何でしょうか?

業界トレンドのリード文はトレンド性が大切。「なぜいまこれが重要なのか?」その背景や市場の動向を簡潔に説明すると、読者の理解が深まります。

マンネリ解消!いつもと違うリード文の書き方

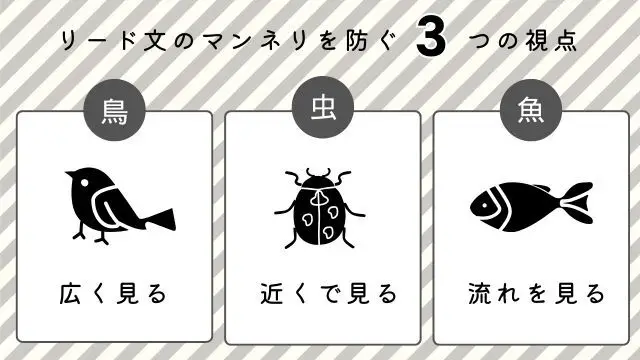

型にはまったリード文だと、どこかワンパターンで飽きてしまう……。そんなときは、視点を変えて書くのが効果的です。とくに便利なのが、マネジメントや戦略立案のフレームワークである「鳥の目・虫の目・魚の目」という3つの視点を使い分ける方法です。

| 鳥の目 | 物事を広い視点でとらえ、業界全体の動きや社会的な流れを大きな枠組みで示す |

| 虫の目 | 身近なエピソードや具体的なシーンに焦点を当て、読者の共感を呼びやすい |

| 魚の目 | 「いま、まさに起きている変化」や「これから起こりそうな兆し」をとらえ、読者の関心を未来へとつなげる役割 |

イメージしやすいように、以下の例で確認してみましょう。

【例:ビジネスのオンライン化が進んでいるというテーマで書き分ける】

・鳥の目(全体像を見せる)

コロナ禍を機に、ビジネスのオンライン化が一気に進みました。ECの拡大やリモートワークの普及など、働き方や商流が大きく変わっています。いま、企業にはどんな対応が求められているのでしょうか?・虫の目(具体的な場面を描く)

モニターに映るのは、オンライン会議に参加するメンバーの顔。出社は週1回、打ち合わせもすべてリモート。そんな日常のなかで「伝わりづらい」「進め方が難しい」と感じた経験はありませんか?・魚の目(流れや兆しをとらえる)

リモートワークが当たり前になったいま、次に注目されているのは「ハイブリッド勤務」や「越境チームでの協業」です。働き方の選択肢が広がるなか、企業の柔軟な対応が問われています。

いかがでしょうか。

「広く見る(鳥)」「近く見る(虫)」「流れを見る(魚)」といった視点を変えるだけで、リード文の印象がガラッと変わります。読者に伝えたいことを意識しながら、アレンジしてみてください。

リード文の書き方のNG例

最後に、ついやってしまいがちなリード文のNGパターンをご紹介します。わかりやすいように悪い例と良い例を比較してみましょう。

【悪い例】

「近年、健康意識が高まり、多くの人が食生活を見直しています。とくに、糖質や脂質の摂取量を気にする人が増え、スーパーやコンビニでも健康志向の商品が並ぶようになりました。食事のバランスを整えることは、体調管理だけでなく、将来的な健康維持にもつながります。人生100年時代といわれてますから、なおさらです。今回は、健康的な暮らしを送るための筋トレ方法について詳しく解説します。」

【良い例】(例:虫の目の視点)

「食生活を見直したいけれど、忙しくてつい外食やコンビニに頼ってしまう方も多いのではないでしょうか?高価な食材や複雑な栄養計算がなくても、ちょっとした選び方や食べる順番を意識するだけで、無理なくバランスの良い食事がとれます。本記事では、今日から簡単に取り入れられる食生活改善のポイントを紹介します。」

悪い例を読んでいる途中、思わずブラウザの「戻る」ボタンに手が伸びた方もいるかもしれません。悪い例は、とくに以下の点で修正が必要です。

・長すぎて焦点がぼやける

前置きが長く、情報が散漫です。記事のテーマがすぐに見えてこず、読む側は混乱してしまいます。

・抽象的で伝わりにくい

「健康意識」「健康志向の商品」「健康的な暮らし」など、似たような表現が続き、何を伝えたいのかがあいまいです。

・内容とズレている

リード文では食生活の話をしていたのに、急に「筋トレ」の話題に。これでは読者の期待を裏切ってしまいます。

このように、リード文は記事の内容に合わせ、読者の悩みに寄り添った書き方を意識すると、本文を読んでもらえる可能性が高まります。まずは「一文を短く」「内容のズレがない」「具体的に」を意識してみましょう。

まとめ|リード文は「読む・読まない」の分かれ道

どんなに内容が良くても、最初の一文で興味を引かなければ読者は離れてしまいます。書き出しに迷ったら、まずは今回紹介した型に当てはめてみましょう。繰り返すうちに、リード文に悩む時間はどんどん短くなるはずです。

GIGでは、リード文を単なる前置きではなく、「続きを読みたい」と思わせる大切な入り口だと考えています。「最後まで読まれる記事がつくりたい」「競合と差別化したい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

■株式会社GIG

お問い合わせはこちら

採用応募はこちら(GIG採用サイト)

採用応募はこちら(Wantedly)

WebやDXの課題、無料コンサル受付中!

熊澤 南

大学時代は文学部社会学を専攻。卒業後、民間企業の人事部で採用・教育に携わる。2017年よりライター業を開始し、フリーランスとしても活動。2024年に株式会社GIGへジョイン。現在はマーケティング事業部に所属し、取材や導入事例記事などのコンテンツ制作を担当する。