初めてのLaravel Cloud活用:メリット・デメリットから学ぶ最短デプロイ手順|東京のWEB制作会社・ホームページ制作会社|株式会社GIG

BLOG

ブログ

初めてのLaravel Cloud活用:メリット・デメリットから学ぶ最短デプロイ手順

2025-04-23 制作・開発

こんにちは!システム開発事業部の庄子です!

弊社ではサービス開発を行う際に、『Laravel』を使用して開発をすることが多いです。

エンジニアとしてLaravelを使った開発をしていると、成長やスケールに伴うデプロイや運用の問題が気になってくるものです。ローカルでの運用は手軽な反面、負荷が増えたときの対策や、ヒューマンエラーのリスクが悩ましいところではないでしょうか。

こうした課題に対しては、クラウドを活用することで、オートスケーリングやCI/CDを用いた効率的なデプロイが実現でき、トラフィック増加への柔軟な対応やチーム開発の手戻り削減も期待できます。

しかし「クラウドサービスが多すぎて何から手をつければいいか分からない」「コストや学習コストが気になる」といった不安の声も少なくありません。

そこで本記事では、Laravel Cloud導入の全体像を整理し、最小限の構成から始める具体的な手順や注意点を中心に解説しています。これを読めば、クラウド化を踏み出すきっかけと必要な情報が得られるはずです。

スモールスタートを前提とした構成例や、導入によるメリット・デメリットのリアルな比較を通じて、ご自身のプロジェクトに合わせた最適解を見つける参考になれば幸いです。

Laravel Cloudとは

『Laravel Cloud』とは、Laravelアプリケーション用の公式インフラストラクチャおよびデプロイメントプラットフォームのことです。つまりLaravel版Vercelみたいなもので、Laravelアプリケーションの環境構築・デプロイ・スケーリングに特化したPaaS(Platform as a Service)です。

アプリケーションやサーバーの詳細な設定は不要で、ほとんどの場合Laravelアプリケーションをそのままデプロイできます。

また、サーバー管理の知識が必要なく、MySQL・Postgresデータベースや Redis互換のキー・バリュー・ストレージを使うことができます。さらに、ダウンタイムなしでデプロイやスケーリングを行うことができ、自動的にTLS証明書の発行・更新も行ってくれます。もちろんカスタムドメインの使用もできます。

トラフィックは自動的に負荷分散されるため、常に安定した運用ができます。くわえて、Cloudflareとの提携により、DDoS保護やエッジアセットキャッシュなど、グローバルエッジネットワークを介した高いセキュリティと高速性も備えています。

Laravel Cloudダッシュボードでは、CPUやメモリなどのメトリクスをモニタリングし、アプリケーションのログを簡単に確認・検索できます。これらすべての機能をワンストップで利用できるため、Laravelでのサービス提供をシンプルかつスピーディに進められます。

※Laravel Cloud は、PHP8.0および Laravel9.x以降に対応しています。

小さく始めるLaravel Cloud導入ステップ

今回は、リリースされたばかりのLaravel12を、Laravel Cloudにデプロイする手順を解説します。

基本的な構成と環境準備

はじめに、こちらからサインアップをしましょう。SSOサインアップには対応していないので、新規でアカウントを作成する必要があります。

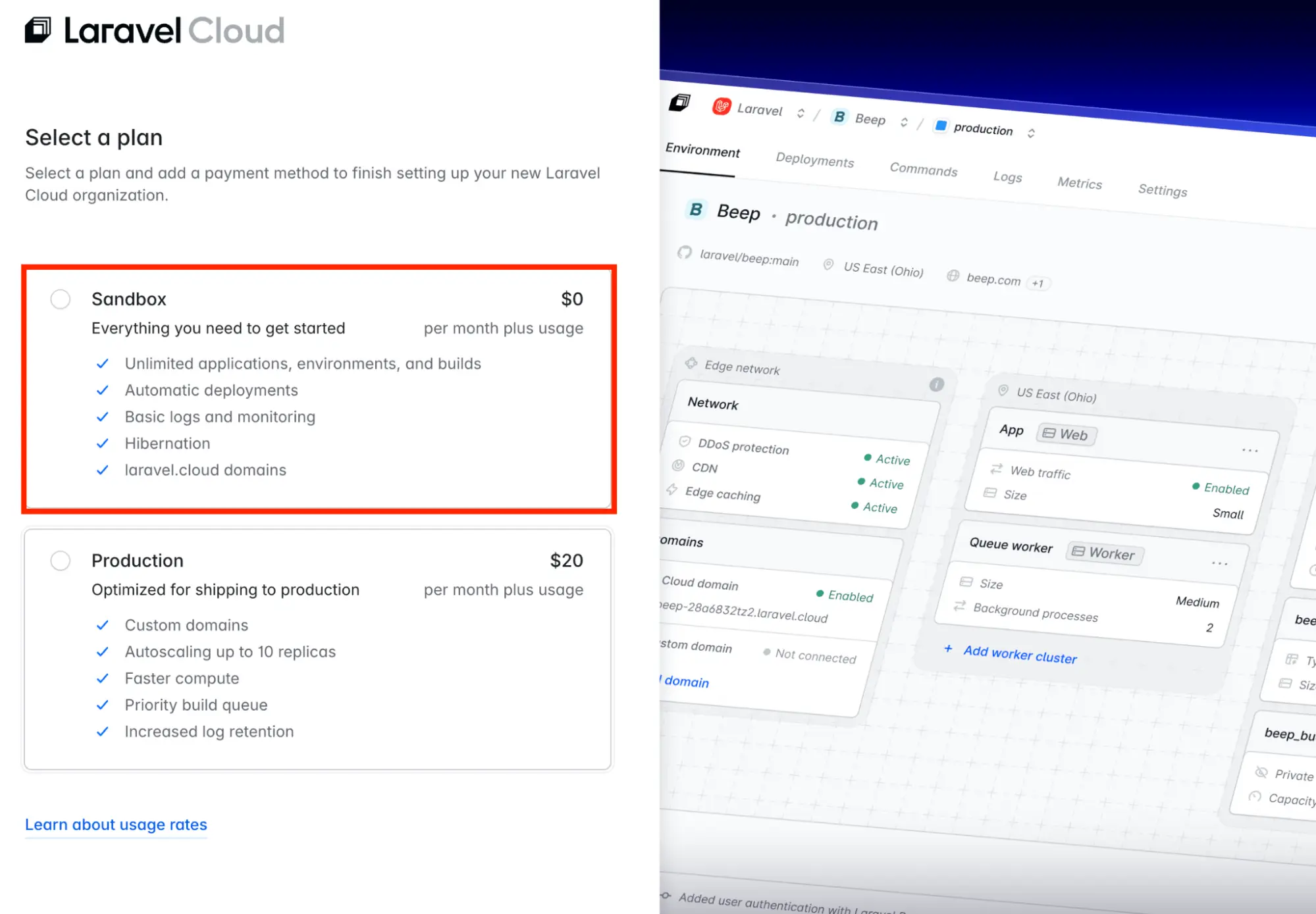

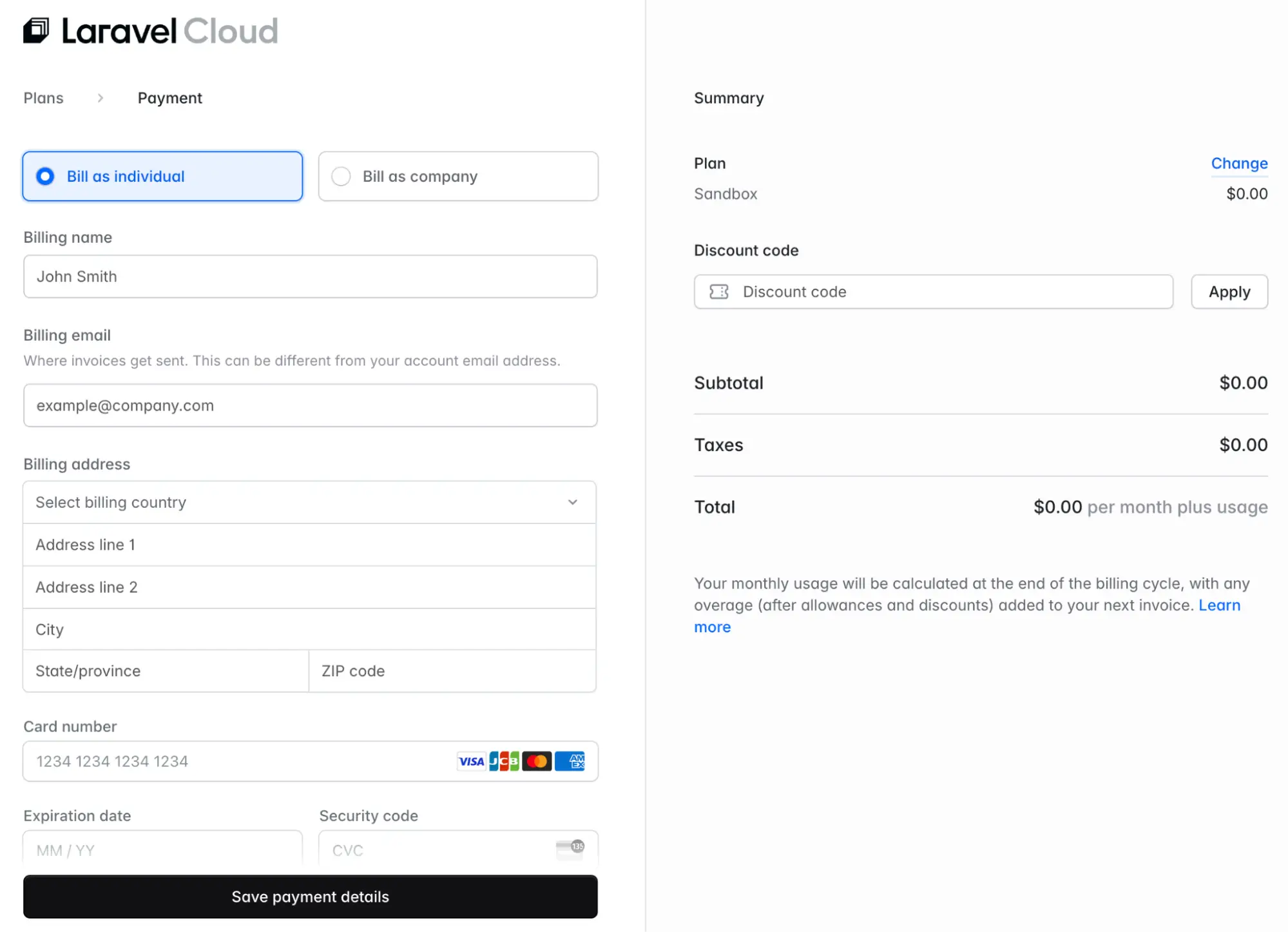

アカウントを作成するとプラン選択画面に遷移するので、まずSandboxを選択します。カスタムドメインを使用したい場合は、Productionを選択しましょう。

Sandboxプランを選択した場合、請求情報の登録は必須なるため、ここで入力します。

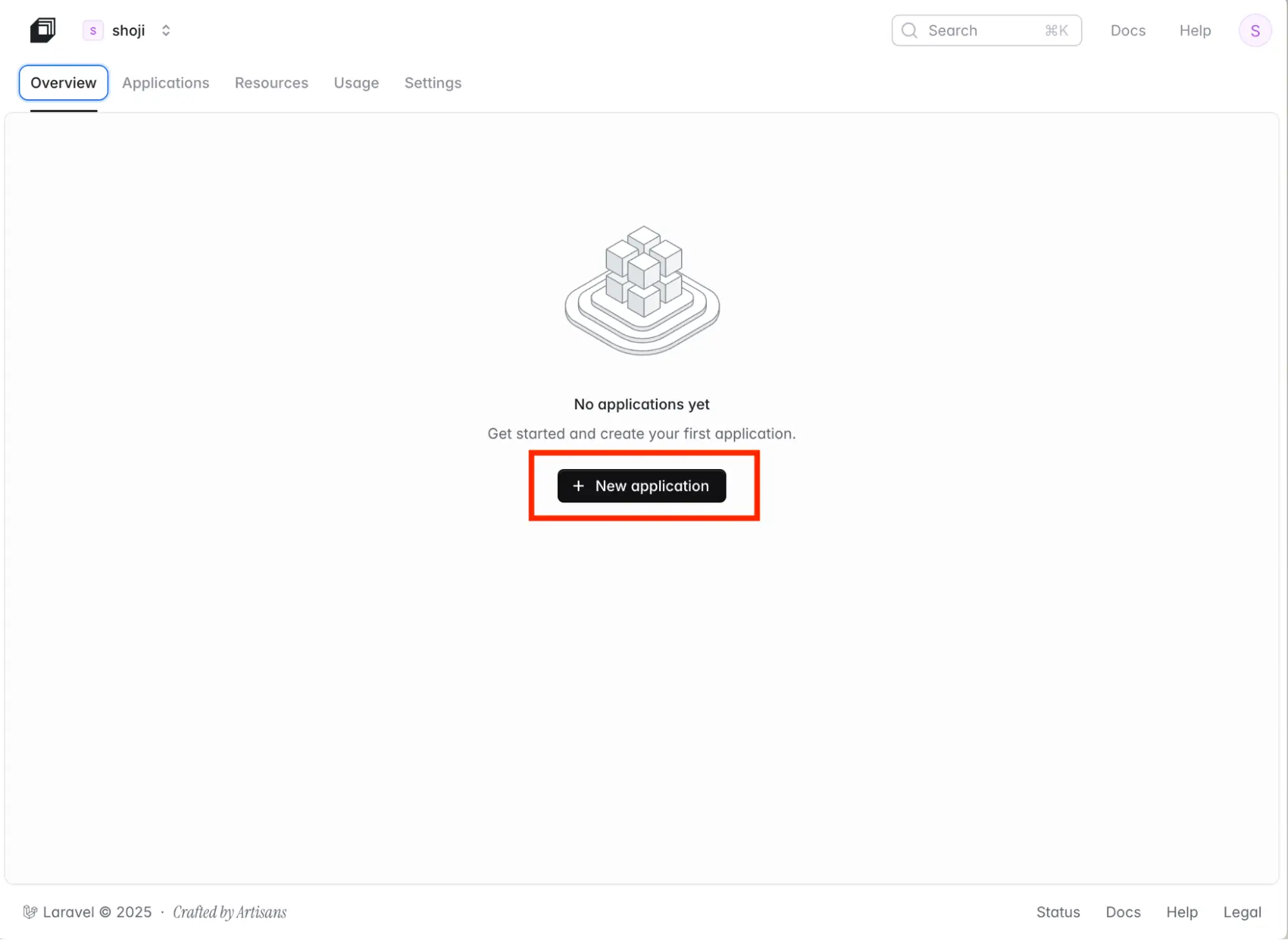

その後ダッシュボードが表示されるので、「New application」を選択しましょう。

CI/CDパイプラインの構築

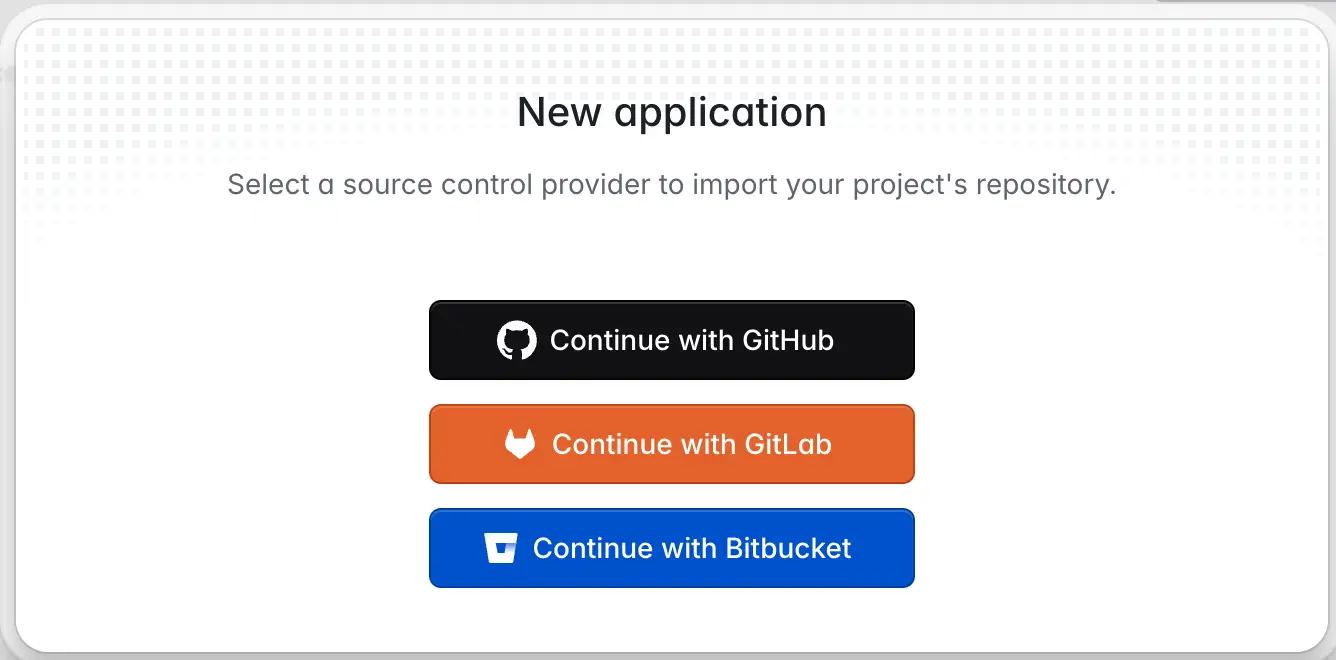

アプリケーションをデプロイするために、Gitクライアントと接続をしましょう。今回はGitHubの連携をしていきます。

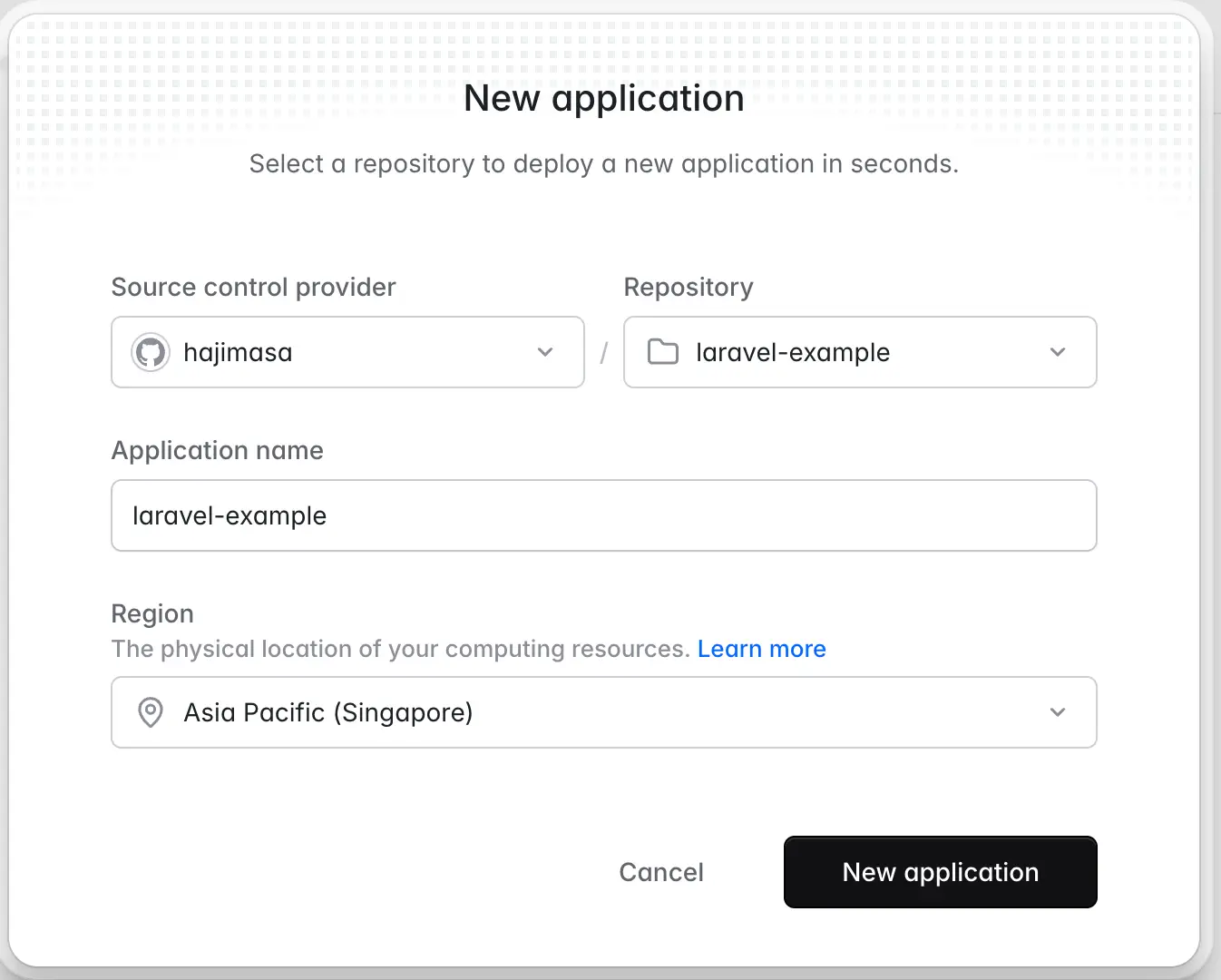

連携が完了すると、対象のリポジトリを選択することができます。

今回は、Laravel12をそのまま置いたリポジトリを使用します。

アプリケーション名は適切な名前を設定します。「Region(地域)」は日本からのアクセスが想定される場合はアジアが良いので、今回は「Asia Pacific」を選択します。

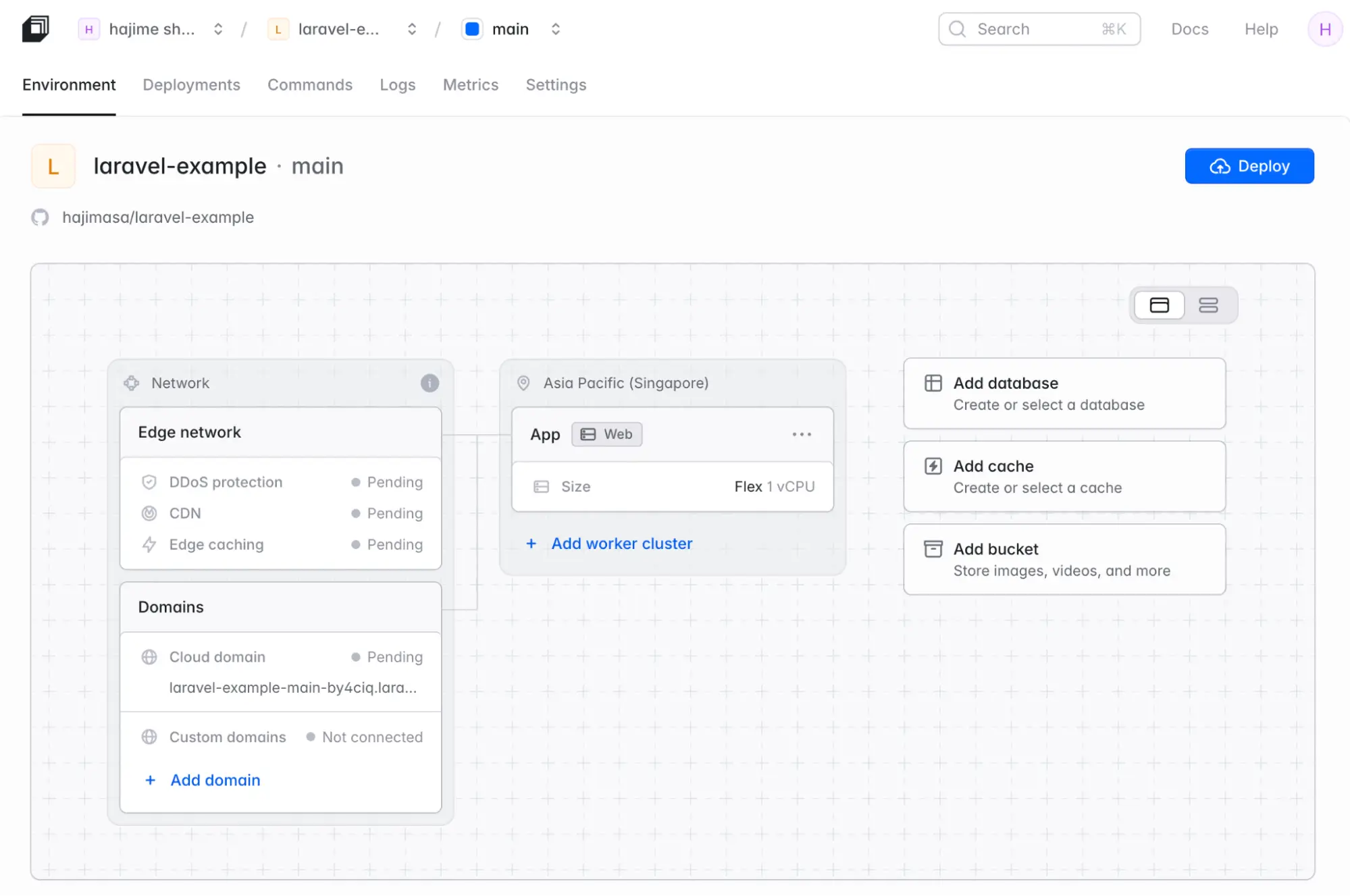

アプリケーションの作成が成功すると、アプリケーションのホーム画面が表示されます。

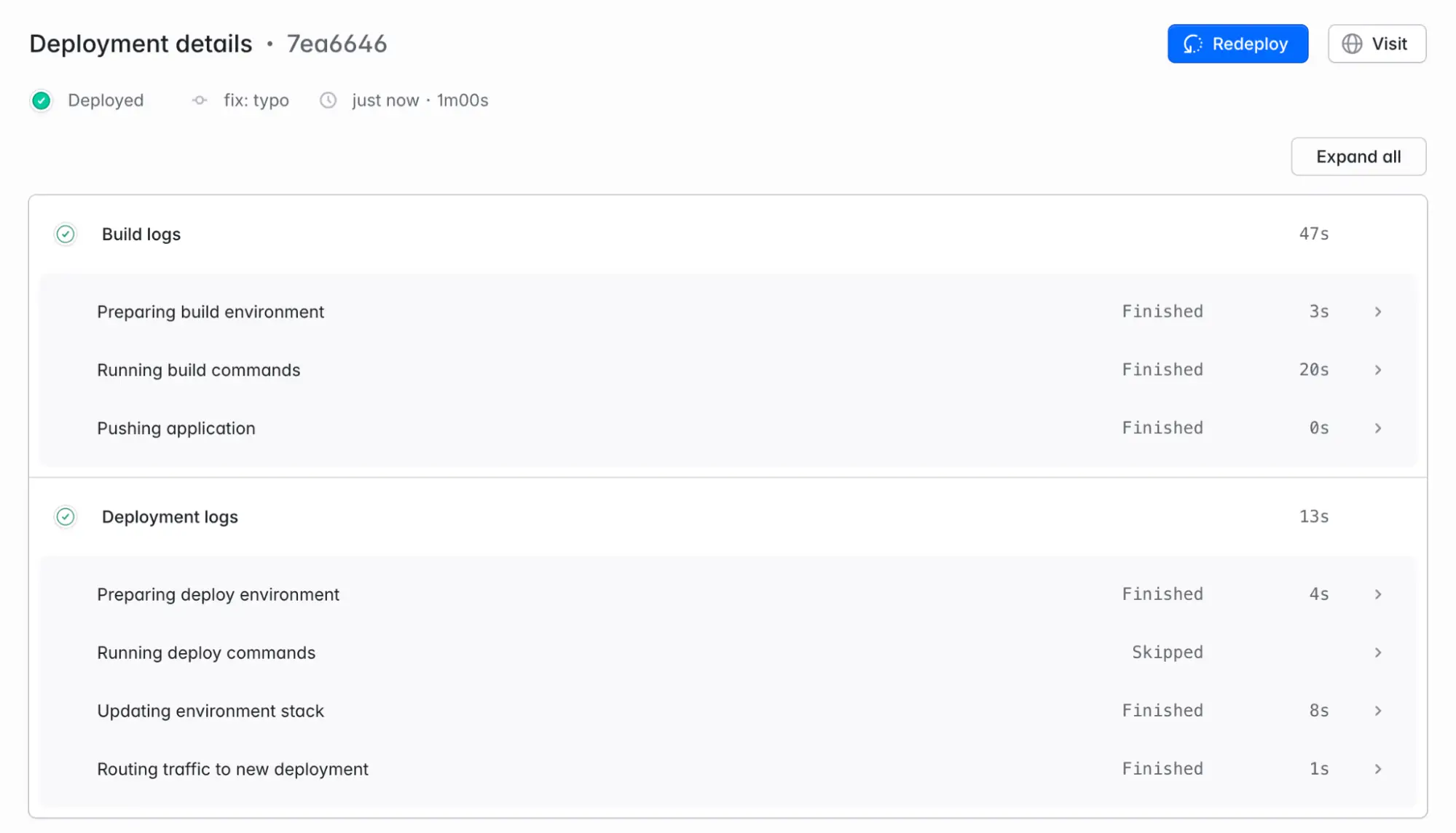

このままデプロイボタンを押すと、デプロイが開始されます。デフォルトではmainブランチがデプロイされるので注意してください。

1分ほど待つとデプロイが完了するので、Visitボタンを押すとそのままアプリケーションを表示できます。

この状態ではDB接続されていないので、認証機能は使用できません。そのため、別途データベースクラスターの作成が必要です。

ドメインですが、デフォルトのままだとlaravel-example-main-by4ciq.laravel.cloudのような、{アプリケーション名}-{ブランチ名}-{ランダムな文字列}.laravel.cloudの形式になります。{アプリケーション名}-{ブランチ名}-{ランダムな文字列}の部分ですが、管理画面から設定することができるので、自分が設定したい文字列があれば、早めに設定しておくことをおすすめします。

私は「hajimemath.laravel.cloud」のような運用をしているので、個人的なサイトを運用する場合であれば、カスタムドメインを使わないという選択肢もあると思います。

(参考: https://cloud.laravel.com/docs/environments#cloud-domains)

既存環境との料金比較

これまではLaravel Cloudのような環境がなかったため、AWS等のクラウドインフラにデプロイすることが一般的だと思います。

今回は、そうした既存環境とLaravel Cloudとの料金を比較してみます。あくまで参考情報としてご覧ください。

既存環境(AWS、東京リージョン):合計約$59〜74/月程度

| サービス | スペック | 月額料金(USD) |

|---|---|---|

| ECS (Fargate) 1vCPU | 2GBメモリ | 約$15〜$30 |

| ALB | 約$20 | |

| ECR | イメージ保管料+転送 | 約$3 |

| RDS (MySQL/Aurora) | db.t4g.micro (2vCPU/1GB RAM) | 約$15 |

| S3 | 数GB以内 | 約$3 |

| CloudWatch Logs | 最小利用 | 約$3 |

Laravel Cloud(Asiaリージョン):合計約$61/月程度

| サービス | スペック | 月額料金(USD) |

|---|---|---|

| 基本料金 | Productionプラン | $20 |

| コンピュート | 1CPU メモリ512MB | $7.30 |

| データベース | 1/4 vCPU | 約$29 |

| ストレージ | 1GBあたり0.02$ | 約$3 |

比較した結果はそこまで料金的には変わらないですが、環境構築の手間はLaravel Cloudに軍配が上がると思います。

もし、開発環境整備に時間がかけられずマネージドな環境を求めるのであればLaravel Cloud、より中長期的な運用を考えるならAWSを選択するのが良いのではないでしょうか。

まとめ

Laravel Cloudを使用することで、アプリケーション開発の開発環境整備、運用効率は飛躍的に向上します。Laravel Cloudを触ってみて、これからスモールスタートでLaravel導入を考える方におすすめできるPaaSだと思いました。

私たちは、Laravelを中心としたクラウド導入・運用支援のノウハウを活かし、最適なソリューションをご提案しています。もしクラウド移行に関するご不安や、より効率的なCI/CDパイプライン構築をご検討中なら、ぜひ一度ご相談ください。開発支援やコンサルティングを通じて、お客さまのビジネスを加速させるお手伝いをいたします。

あわせて、Laravelやクラウド環境に情熱を持って取り組めるエンジニアを募集しています。最新の技術を身につけながら、チームとしてスケールできる環境に興味のある方は、採用ページからお気軽にご応募ください。

■参考

・Laravel Cloud公式 イントロダクション

https://cloud.laravel.com/docs

・Laravel Cloudの新機能に関する詳細や使い方

M-try-the-just-released-Laravel-cloud

■株式会社GIG

お問い合わせはこちら

採用応募はこちら(GIG採用サイト)

採用応募はこちら(Wantedly)

WebやDXの課題、無料コンサル受付中!

庄子 肇

バックエンドエンジニア。宮城大学事業構想学部デザイン情報学科を卒業後、ベンチャー企業でエンジニアとして常駐先のシステム開発やサイト制作の経験を積んだのち、2019年10月にGIGにジョイン。